遺族年金はいつまでもらえる?金額は?遺族が知っておくべき知識

[ご注意]

記事は、公開日(2019年4月22日)時点における法令等に基づいています。

公開日以降の法令の改正等により、記事の内容が現状にそぐわなくなっている場合がございます。

法的手続等を行う際は、弁護士、税理士その他の専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。

遺族年金とは?

遺族年金とは、国民年金や厚生年金保険の被保険者等が死亡して一定の要件を満たす場合に、その人によって生計を維持されていた一定の要件を満たす遺族が受けることができる年金のことです。 死亡した人の年金の加入状況などによって、「遺族基礎年金」「遺族厚生年金」のいずれか、または両方が給付されます。遺族年金の受給資格

遺族年金の受給資格は、遺族基礎年金と遺族厚生年金とで異なるため、以下、それぞれ説明します。遺族基礎年金の受給資格

遺族基礎年金の受給資格について、死亡した人に関する要件と、遺族に関する要件と、それぞれ説明します。死亡した人に関する要件

遺族基礎年金を遺族が受け取るためには、死亡した人について、次のいずれかの要件に当てはまる場合でなければ、遺族が遺族基礎年金を受け取ることはできません。- 国民年金の被保険者である間に死亡したとき

- 国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の人で、日本国内に住所を有していた人が死亡したとき

- 老齢基礎年金の受給権者であった人(保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が25年以上ある人に限られます。)が死亡したとき

- 保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が25年以上ある人が死亡したとき

遺族に関する要件

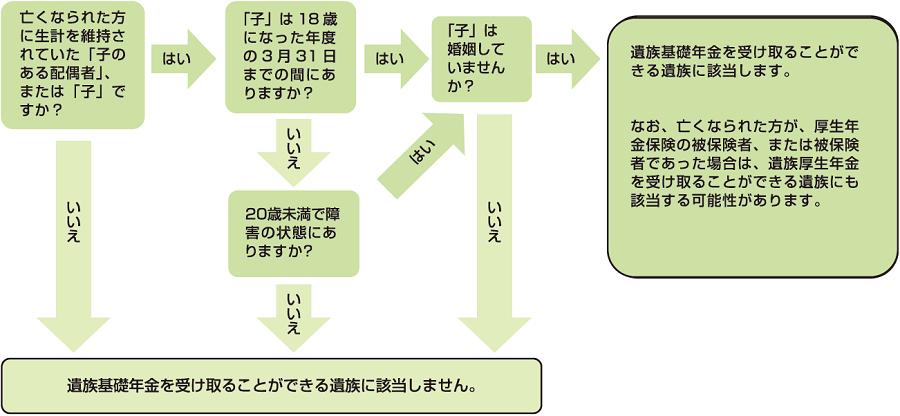

遺族基礎年金は、「死亡した人によって生計を維持された人」でなければ受け取ることができません。 「死亡した人によって生計を維持された人」とは、死亡当時、死亡した人と生計を同一にしていた人で、原則として、年収850万円未満の人が該当します。 そのうえで、遺族基礎年金を受け取ることができる遺族に該当するかどうかは、簡易的に、下のフローチャートに沿って確かめることができます。 引用:日本年金機構「遺族年金ガイド 令和3年度版」

このフローチャートで「該当しません」になった場合は、遺族基礎年金を受給資格はありません。

しかし、「該当します」になってからといって、確実に受給資格があるとはいえません。

受給資格があるかどうかは、詳細な要件を満たさなければなりません。

以下、その要件について説明します。

遺族基礎年金は、死亡した方によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」が受け取ることができる可能性があります。

「子」が受け取る場合は、次の1と2のいずれかを満たし、かつ、3も同時に満たしていなければなりません。

引用:日本年金機構「遺族年金ガイド 令和3年度版」

このフローチャートで「該当しません」になった場合は、遺族基礎年金を受給資格はありません。

しかし、「該当します」になってからといって、確実に受給資格があるとはいえません。

受給資格があるかどうかは、詳細な要件を満たさなければなりません。

以下、その要件について説明します。

遺族基礎年金は、死亡した方によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」が受け取ることができる可能性があります。

「子」が受け取る場合は、次の1と2のいずれかを満たし、かつ、3も同時に満たしていなければなりません。

- 死亡当時、18歳になった年度の3月31日までの間にあること ※死亡当時に胎児であった子も出生以降に対象となります。

- 20歳未満で障害等級1級または2級の障害の状態にあること

- 婚姻していないこと

遺族厚生年金の受給資格

遺族厚生年金の受給資格について、死亡した人に関する要件と、遺族に関する要件と、それぞれ説明します。死亡した人に関する要件

まず、厚生年金保険の被保険者または被保険者であった人が、次のいずれかの要件を満たしていなければなりません。- 厚生年金保険の被保険者である間に死亡したとき

- 厚生年金保険の被保険者期間に初診日がある病気やけがが原因で、初診日から5年以内に死亡したとき ※ここでいう初診日とは、死亡の原因となった病気やけがについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた人をいいます(転医があった場合でも、初めて医師等の診療を受けた日が初診日となります)。

- 1級・2級の障害厚生(共済)年金を受け取っている人が死亡したとき

- 老齢厚生年金の受給権者であった人(保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が25年以上ある人に限られます。)が死亡したとき

- 保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が25年以上ある人が死亡したとき

遺族に関する要件

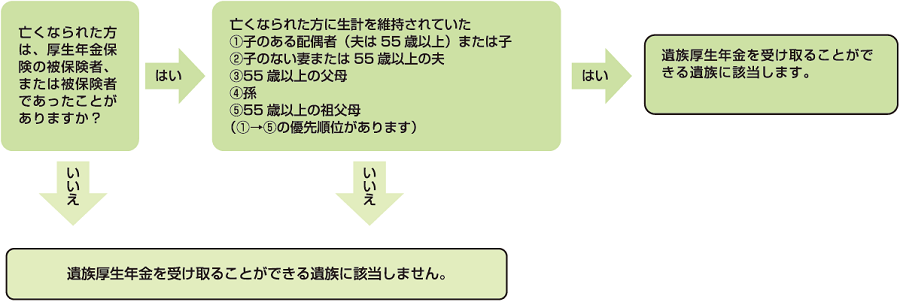

遺族厚生年金も「死亡した人によって生計を維持された人」でなければ受け取ることができない点は同じですが、その定義は遺族基礎年金よりも少し緩やかです。 「死亡した人によって生計を維持された人」とは、死亡当時、死亡した人と生計を同一にしていた人で、原則として、年収850万円未満の人が該当する点については同じですが、死亡当時に年収850万円以上であっても、概ね5年以内に年収が850万円未満となると認められる事由(退職・廃業など)がある人は、遺族厚生年金を受け取ることができます。 そのうえで、遺族基礎年金を受け取ることができる遺族に該当するかどうかは、簡易的に、下のフローチャートに沿って確かめることができます。 引用:日本年金機構「遺族年金ガイド 令和3年度版」

このフローチャートで「該当しません」になった場合は、遺族厚生年金を受給資格はありません。

しかし、「該当します」になってからといって、確実に受給資格があるとはいえません。

受給資格があるかどうかは、詳細な要件を満たさなければなりません。

以下、その要件について説明します。

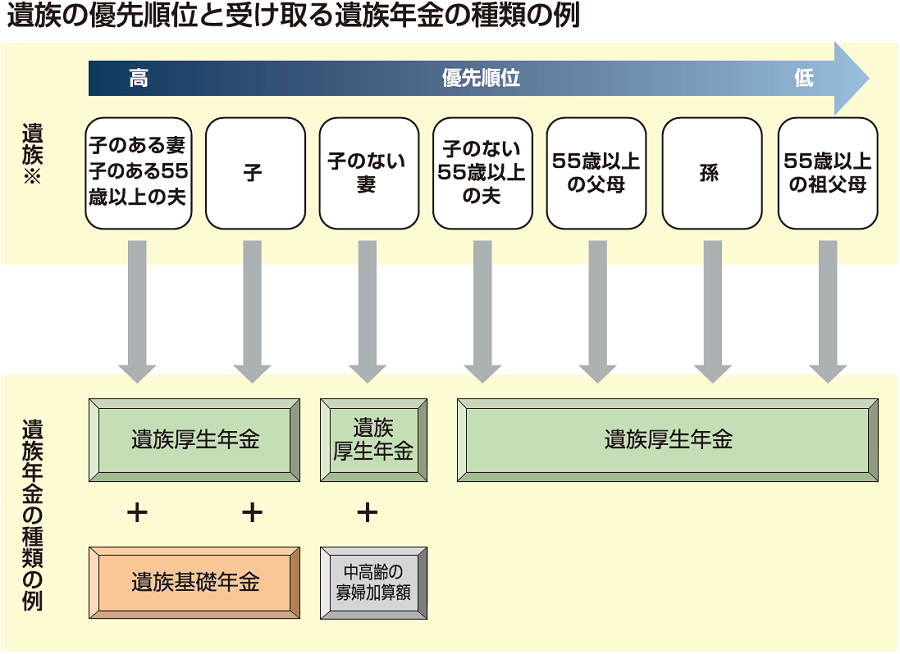

遺族厚生年金を受け取ることができる遺族は、死亡当時、死亡した方によって生計を維持されていた以下の人が対象で、最も優先順位の高い人が受け取ることができます。

引用:日本年金機構「遺族年金ガイド 令和3年度版」

このフローチャートで「該当しません」になった場合は、遺族厚生年金を受給資格はありません。

しかし、「該当します」になってからといって、確実に受給資格があるとはいえません。

受給資格があるかどうかは、詳細な要件を満たさなければなりません。

以下、その要件について説明します。

遺族厚生年金を受け取ることができる遺族は、死亡当時、死亡した方によって生計を維持されていた以下の人が対象で、最も優先順位の高い人が受け取ることができます。

引用:日本年金機構「遺族年金ガイド 令和3年度版」

夫、父母、祖父母が遺族厚生年金を受給するためには、死亡当時55歳以上でなければなりません。

なお、受給開始は60歳です。ただし、夫は遺族基礎年金を受給中の場合に限って、60歳以前でも遺族厚生年金を併せて受け取ることができます。

子と孫が遺族厚生年金を受け取るためには、次の1と2のいずれかを満たし、かつ、3も同時に満たしていなければなりません。

引用:日本年金機構「遺族年金ガイド 令和3年度版」

夫、父母、祖父母が遺族厚生年金を受給するためには、死亡当時55歳以上でなければなりません。

なお、受給開始は60歳です。ただし、夫は遺族基礎年金を受給中の場合に限って、60歳以前でも遺族厚生年金を併せて受け取ることができます。

子と孫が遺族厚生年金を受け取るためには、次の1と2のいずれかを満たし、かつ、3も同時に満たしていなければなりません。

- 死亡当時、18歳になった年度の3月31日までの間にあること ※死亡当時に胎児であった子も出生以降に対象となります。

- 20歳未満で障害等級1級または2級の障害の状態にあること

- 婚姻していないこと

遺族年金の金額の計算方法

遺族年金の金額の計算方法は、遺族基礎年金と遺族厚生年金とで異なるため、それぞれに分けて説明します。遺族基礎年金の金額の計算方法

遺族基礎年金の金額の計算方法について説明します。子のある配偶者が受け取る場合

子のある配偶者が受け取る遺族基礎年金の年額は、「780,900円+子の加算額」(令和3年度)で計算することができます。 子の加算額は、1人目と2人目が1人につき224,700円、3人目以降が1人につき74,900円です。 例えば、対象となる子が4人いる場合の支給額は、「780,900円+224,700円×2+74,900円×2=1,380,100円」となります。子が受け取る場合

子が受け取る遺族基礎年金の金額(年額)は、「780,900円+2人目以降の子の加算額」(令和3年度)で計算することができます。 加算額は、配偶者が受け取る場合と同じです。 この金額を子の数で割った額が、1人あたりの支給額となります。 例えば、対象となる子が4人いる場合の1人当たりの支給額は、「(780,900円+224,700円+74,900円×2)÷4=219,000円」となります。遺族厚生年金の金額

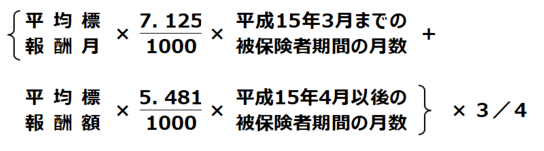

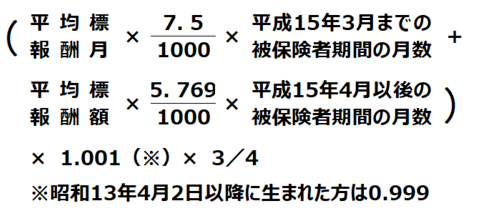

報酬比例部分の年金額は、1の式によって算出した額となります。 なお、1の式によって算出した額が2の式によって算出した額を下回る場合には、2の式によって算出した額が報酬比例部分の年金額になります。 1 報酬比例部分の年金額(本来水準) 2 報酬比例部分の年金額(従前額保障)

2 報酬比例部分の年金額(従前額保障)

引用:日本年金機構「遺族厚生年金(受給要件・支給開始時期・計算方法)」

従前額保障とは、平成6年の水準で標準報酬を再評価し、年金額を計算したものです。

平均標準報酬月額とは、平成15年3月までの被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額の総額を、平成15年3月までの被保険者期間の月数で除して得た額です。

平均標準報酬額とは、平成15年4月以後の被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額の総額を、平成15年4月以後の被保険者期間の月数で除して得た額(賞与を含めた平均月収)です。

これらの計算にあたり、過去の標準報酬月額と標準賞与額には、最近の賃金水準や物価水準で再評価するために「再評価率」を乗じます。

※ 上記「死亡した人に関する要件」の1、2及び3に基づく遺族厚生年金では、被保険者期間が、300月(25年)未満の場合は、300月とみなして計算します。

※ 上記「死亡した人に関する要件」の4及び5に基づく遺族厚生年金の場合、計算式の1000分の7.125及び1000分の5.481については、死亡した方の生年月日に応じて経過措置があります。

遺族厚生年金の金額の計算方法は複雑なので、不明な点は、日本年金機構の「ねんきんダイヤル」(0570-50-1165)で確認するとよいでしょう。ねんきんダイヤルは、金額の計算方法だけでなく、年金に関する様々なことを相談することができます。

引用:日本年金機構「遺族厚生年金(受給要件・支給開始時期・計算方法)」

従前額保障とは、平成6年の水準で標準報酬を再評価し、年金額を計算したものです。

平均標準報酬月額とは、平成15年3月までの被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額の総額を、平成15年3月までの被保険者期間の月数で除して得た額です。

平均標準報酬額とは、平成15年4月以後の被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額の総額を、平成15年4月以後の被保険者期間の月数で除して得た額(賞与を含めた平均月収)です。

これらの計算にあたり、過去の標準報酬月額と標準賞与額には、最近の賃金水準や物価水準で再評価するために「再評価率」を乗じます。

※ 上記「死亡した人に関する要件」の1、2及び3に基づく遺族厚生年金では、被保険者期間が、300月(25年)未満の場合は、300月とみなして計算します。

※ 上記「死亡した人に関する要件」の4及び5に基づく遺族厚生年金の場合、計算式の1000分の7.125及び1000分の5.481については、死亡した方の生年月日に応じて経過措置があります。

遺族厚生年金の金額の計算方法は複雑なので、不明な点は、日本年金機構の「ねんきんダイヤル」(0570-50-1165)で確認するとよいでしょう。ねんきんダイヤルは、金額の計算方法だけでなく、年金に関する様々なことを相談することができます。

まとめ

以上、遺族年金について説明しました。 不明な点は、上述の「ねんきんダイヤル」に問い合わせるとよいでしょう。 また、家族が亡くなった際には、遺族年金だけでなく、相続に関する様々な手続きが必要となります。 相続に関する相談は、以下のリンク先ページに掲載されている専門家にお問い合わせいただくのも一案です。この記事を書いた人

相続専門のポータルサイト「いい相続」は、相続でお悩みの方に、全国の税理士・行政書士など相続に強い、経験豊富な専門家をお引き合わせするサービスです。

「遺産相続弁護士ガイド」では、遺産分割や相続手続に関する役立つ情報を「いい相続」編集スタッフがお届けしています。また「いい相続」では、相続に関連する有資格者の皆様に、監修のご協力をいただいています。

▶ いい相続とは

▶ 監修者紹介 | いい相続

ご希望の地域の専門家を探す