姻族関係終了届とは?効果やメリット・デメリットなどをわかりやすく説明!

最近「死後離婚」を選ぶ人が増加しています。死後離婚とは配偶者が亡くなった後、婚姻関係終了届を提出することによって、婚家との関係を断つ手続きのことを言います。

夫が生きている間はなんとか関係を保てても、夫が亡くなった後「姑との関係が煩わしい」「夫の親族と同じ墓に入りたくない」と思う妻が多くいるようです。

しかし、そう簡単に婚姻関係終了届を提出しても良いのでしょうか?提出したときのデメリットはあるのでしょうか?

婚姻関係終了届は提出すると取り消すことはできません。ですから、きちんとメリット・デメリットや手続きの流れについて理解しておきましょう。

この記事では、婚姻関係終了届について詳しく解説します。

[ご注意]

記事は、公開日(2019年4月10日)時点における法令等に基づいています。

公開日以降の法令の改正等により、記事の内容が現状にそぐわなくなっている場合がございます。

法的手続等を行う際は、弁護士、税理士その他の専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。

婚姻関係終了届とは

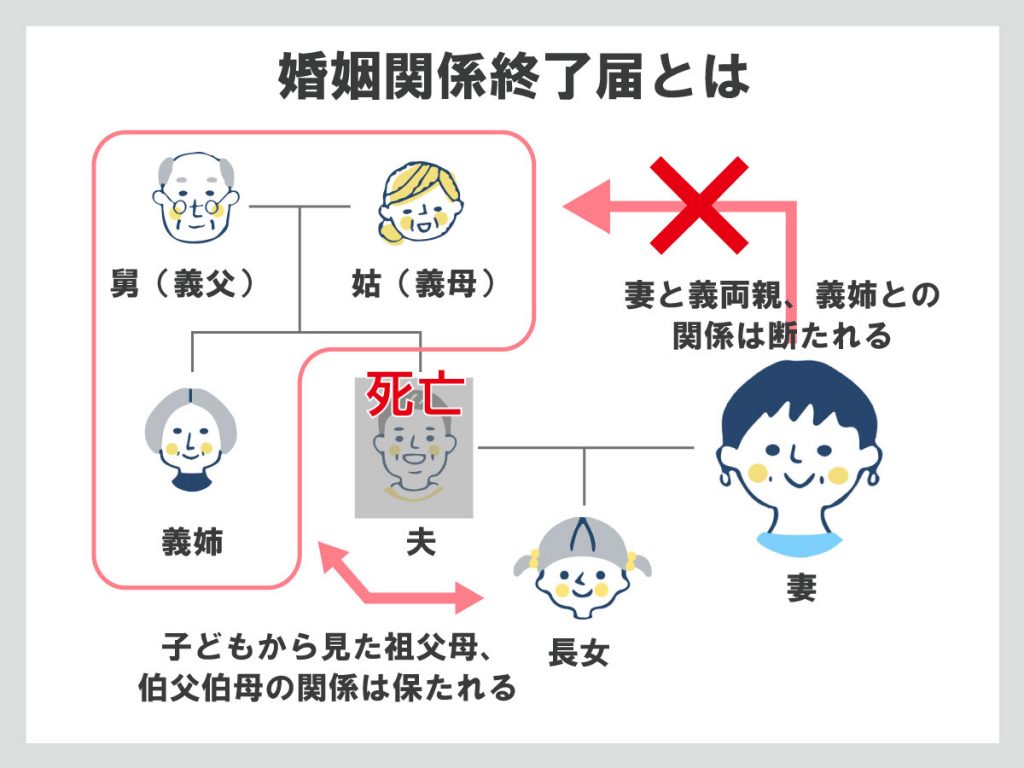

死後離婚の正式名称を「婚姻関係終了届」と言い、亡くなった配偶者の親族関(婚姻関係)を断つ手続きをいいます。

「離婚」といっても配偶者との離婚ではありません。配偶者は既に死亡しているので、配偶者との籍は抜けないからです。あくまで「配偶者の親族と縁を切る手続き」と理解しておきましょう。

生存している配偶者が役所に婚姻関係終了届を提出することで、死後離婚は成立します。提出期限はなく、配偶者の死後ならいつでも提出できます。

相続問題でお悩みの方は

まずは弁護士にご相談ください

離婚との違い

配偶者が生きているときに離婚をすると、籍が抜け「他人」の扱いとなります。遺産を相続することもなく、遺族年金も受け取れません。

一方、死後離婚の場合は配偶者の親族の関係が無くなるだけなので、配偶者との婚姻関係は戸籍上そのままです。

したがって遺産も相続でき、遺族年金ももらえます。

婚姻関係終了届を提出するメリット

婚姻関係終了届を提出して、死後離婚をしたときのメリットは以下が挙げられます。

- 配偶者の親族との関係を断ち切れる

- 扶養を命じられる可能性のある地位や、同居の場合の互助義務が消滅する

- 亡くなった配偶者の遺産は相続できる

- 遺族年金ももらえる

- 祭祀承継者を引き継がなくて良い

配偶者の親族との関係を断ち切れる

死後離婚をきっかけに、配偶者の親族との関わりを断つことができます。行動の制限などはありませんが、「婚家からの干渉に困っている」「夫の両親に会いたくない」などの場合には縁を切るための事実上のきっかけになるでしょう。

またお墓参りなどもしなくて良いので、生前配偶者と仲が悪かった人は精神的なストレスからも解放されるでしょう。

扶養を命じられる可能性のある地位や、同居の場合の互助義務が消滅する

婚家である限り、扶養の義務や互助の義務が発生することがあります。

扶養の義務は、本来、直系血族及び兄弟姉妹に限られるため、配偶者が義理の両親の扶養をする必要はありません。

しかし、扶養しなければいけない雰囲気や、断れない場合もあるでしょうから、死後離婚がひとつのきっかけとなるでしょう。

また同居している場合、3親等以内の親族は互助義務が生じます。婚姻関係を終了させることによって、同居しつつも互助義務はない関係になります。

亡くなった配偶者の遺産は相続できる

死後離婚をしても、配偶者の遺産は相続できます。もっとも、配偶者の親族の心証を悪くしないためにも、相続手続きを終えた後に婚姻関係終了届を提出したほうが良いでしょう。

遺族年金ももらえる

婚姻関係終了届を提出しても、遺族年金をもらうことができます。

遺族年金の受給要件やもらえる金額については、関連記事を参考にしてください。

祭祀承継者を引き継がなくて良い

夫が亡くなると、妻が祭祀継承者となるケースが多いようです。祭祀継承者とは、お墓や仏壇などの祭祀財産を引き継ぎ管理する人のことです。

死後離婚をすると祭祀継承者にならないので、夫の家族のお墓や仏壇を引き取ったり、法事を開催する必要もありません。

婚姻関係終了届を提出するデメリット

婚姻関係を終了することのデメリットとしては、以下の点が挙げられます。

- 死後離婚の撤回はできない

- 夫の親族から援助を受けられなくなる

- 住居やお墓を自分で用意する必要しなければならない

- 子どもとの関係が悪化する可能性がある

死後離婚の撤回はできない

一度終了させた婚姻関係は二度と復活させることはできません。一時的な感情で死後離婚をしてしまうと、後悔することになりかねません。

夫の親族から援助を受けられなくなる

婚姻関係を終了させたことによって、夫の親族との交流もほとんど無くなると考えられます。

夫の親族との関係を一方的に断ち切った以上、子どもの面倒を見てもらったり、学費や養育費などの経済的な援助が欲しくなったとしても、頼ることは難しくなるでしょう。

住居やお墓を自分で用意する必要しなければならない

夫の親族と同居していた場合は、婚姻関係終了届の提出に伴って新たな住まいを探す必要があります。

また夫が実家のお墓に入っている場合では、お墓が夫婦別々になる可能性や、自分でお墓を用意しなければならないことも。

子どもとの関係が悪化する可能性がある

子どもとしては「お父さんは亡くなったのに、なぜわざわざそんなことをするのか?」と悪い印象をもたれる可能性があります。

また妻にとっての義理の両親は、子どもにとっての祖父母にあたります。「おじいちゃんとおばあちゃんにもう会えなくなる」と聞いた子どもの気持ちを配慮して、本当に死後離婚をするのかを考えましょう。

婚姻関係終了届の手続き

死後離婚の手続きでは、婚姻関係終了届などの必要書類を揃えたうえで役所に提出します。

また婚姻関係終了届を提出できるのは、その配偶者のみとされています。

必要書類

- 姻族関係終了届 1通

- 市区町村のホームページからダウンロードするか、もしくは市区町村役場の窓口でもらうことができます。

- 戸籍謄本(戸籍全部事項証明書) 1通

- 本籍地以外の役所に提出する際は必要です(本籍地に提出する場合は不要なことが多い)。本籍地の市区町村役場で取得できます。もしくは郵送で取り寄せることも可能です。

- 印鑑(認印でも可)

- 婚姻関係終了届に押印箇所があります。また書き損じた場合の訂正印としても使用します。

- 身分証明書

- 運転免許証や保険証などの身分証明書を持参します。

名字の戻し方は?

婚姻関係終了届を提出した後に旧姓に戻したい場合は、復氏届を市区町村役場に提出します。

復氏届を提出する役場は、自分の本籍地もしくは住所地の役場どちらでも構いません。

よくある質問

婚姻関係終了届について、よくある質問をまとめました。

戸籍や苗字はどうなりますか?

婚姻関係終了届を提出すると、戸籍に「姻族関係終了」を記載されます。しかし、配偶者の戸籍から抜けるわけではなく、苗字もかわりません。

苗字を旧姓に戻したい場合は、別途復氏届を提出する必要があります。

再婚するときは、死後離婚をしなければいけませんか?

その必要はありません。男性の場合は再婚までの期限に制限はなく、女性の場合、配偶者との死別後100日経過すれば再婚が可能です。

婚姻関係終了届を提出する際に、義理の両親や兄弟姉妹の同意は必要ですか?

不要です。婚姻関係終了届は、配偶者が1人で提出することができます。

婚姻関係終了届を出したことは、夫の親族にバレますか?

もし夫の親族が戸籍を取得することがあれば、バレる可能性はあります。

また義理の両親との同居や介護を断りたいのなら、自分で婚姻関係を終了したことを報告する必要があるでしょう。

死後離婚をしたら、夫の実家のお墓に入らなくて済みますか?

入らなくて構いません。

なお本来死後離婚をしていなくても、配偶者と同じお墓に入る義務はありません。同じお墓に入るのが嫌であれば、拒否しても問題ありません。

遺産はもらえますか?

死後離婚をしても、配偶者の相続権に影響はありません。そのためもらえる分が減ったり、死後離婚の後に返還する必要もありません。

遺族年金は返したほうが良いですか?

返す必要はありません。これまでと同様に遺族年金をもらい続けることができます。

この記事を書いた人

相続専門のポータルサイト「いい相続」は、相続でお悩みの方に、全国の税理士・行政書士など相続に強い、経験豊富な専門家をお引き合わせするサービスです。

「遺産相続弁護士ガイド」では、遺産分割や相続手続に関する役立つ情報を「いい相続」編集スタッフがお届けしています。また「いい相続」では、相続に関連する有資格者の皆様に、監修のご協力をいただいています。

▶ いい相続とは

▶ 監修者紹介 | いい相続

ご希望の地域の専門家を探す