準確定申告書付表の書き方・記入例・委任状・添付書類

相続人が複数いる場合は、準確定申告書「付表」の提出が必要です。

相続の手続きでは、ケースバイケースで様々な書類を準備しなくてはなりません。

この記事では、準確定申告書付表の書き方、記入例(記載例)、委任状、添付書類等について、丁寧に説明します。

[ご注意]

記事は、公開日(2019年12月28日)時点における法令等に基づいています。

公開日以降の法令の改正等により、記事の内容が現状にそぐわなくなっている場合がございます。

法的手続等を行う際は、弁護士、税理士その他の専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。

準確定申告書付表の書き方

相続人が複数いる場合は、確定申告に必要な書類に加えて、確定申告書付表の提出が必要です。

税務署でももらえますが、国税庁ウェブサイトからもダウンロードすることができます。

書き方は裏面に記載されているので、参考にするとよいでしょう。

この付表には相続人全員が連署(連なって署名すること)します。

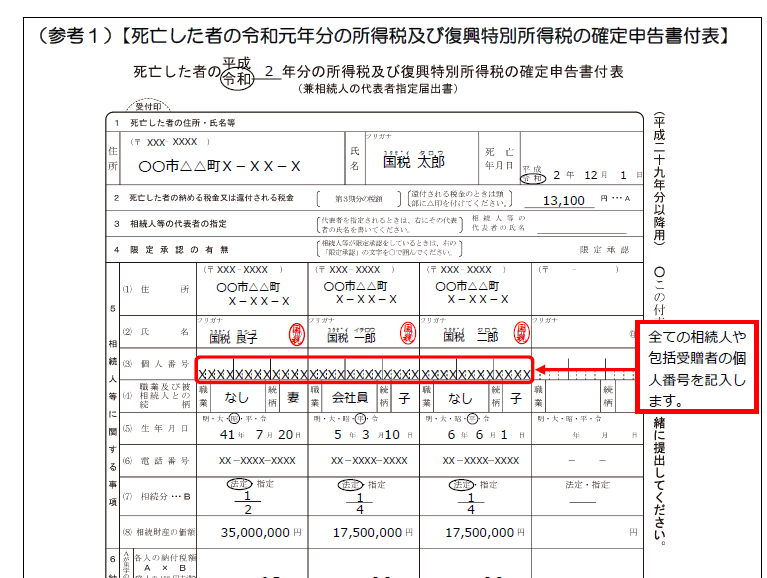

この点、準確定申告の提出書類には、個人番号(マイナンバー)の記載が必要であり、個人番号を他の相続人に知られたくないという人もいるでしょう。

そのような場合は、他の相続人の氏名を付記して各相続人が別々に提出することもできます。

この場合、申告書を提出した相続人は、他の相続人に申告した内容を通知しなければなりません。

また、「相続財産の価額」という欄がありますが、準確定申告時に相続財産の価額がまだ明確になっていないこともあるでしょう。

そのような場合は、この欄は記入しなくて構いません。

なお、「5 相続人等に関する事項」以降については、相続を放棄した人は記入の必要はありません。

相続問題でお悩みの方は

まずは弁護士にご相談ください

準確定申告書付表の記入例

準確定申告書の記入例を以下に示します。

引用:国税庁「令和2年分の確定申告書の記載例(死亡した方の準確定申告をする場合②(相続人や包括受遺者が2人以上のとき)」

準確定申告書付表の表計算ソフトの雛形

手書きではなくパソコンで入力したいという方もいるかもしれませんが、公式には準確定申告書付表のエクセル(Excel)ファイルは配布されていません。

準確定申告の委任状

準確定申告書に係る還付金を、相続人の代表者等に一括して受領させる場合には、委任状を、準確定申告書付表とともに提出しなければなりません。

委任状の書式は国税庁ウェブサイト「委任状(準確定申告用)」からダウンロードできます。

準確定申告の委任状の書き方

【被相続人】欄には、被相続人(亡くなった人)の住所、氏名を記載します。

【受任者(相続人代表等)】欄には、相続人代表等の住所、氏名及び電話番号を記載します。

【還付金受取場所】欄には、受任者(相続人代表等)名義の口座を記載します。

なお、ゆうちょ銀行での受取りを希望する場合は、「口座(記号)番号」欄に「記号」及び「番号」の両方を記載します。

【委任者】欄には、各相続人本人が住所及び氏名を手書きの上、捺印します。

準確定申告書付表の添付書類

準確定申告書付表には、すべての相続人や包括受遺者の本人確認書類の写しの添付が必要です(申告時に税務署で本人確認書類を提示する人の分は不要)。

本人確認書類は、マイナンバーカード(個人番号カード)を持っている人はマイナンバーカード(表面及び裏面)、持っていない人は、番号確認書類及び身元確認書類の両方が必要です。

番号確認書類とは、マイナンバーが確認できる書類のことで、通知カード、住民票の写し(マイナンバーの記載があるもの)、住民票記載事項証明書(マイナンバーの記載があるもの)等が該当します。

身元確認書類とは、記載したマイナンバーの持ち主であることを確認できる書類のことで、運転免許証、公的医療保険の被保険者証、パスポート、身体障害者手帳、在留カード等が該当します。

引用:国税庁「申告書に添付・提示する書類」

まとめ

以上、準確定申告書付表について説明しました。

準確定申告は、税理士に依頼すれば簡単に済ませることができます。

また、もしも相続人同士の意見が合わず、トラブルとなっている場合には弁護士に早めに相談することをおすすめします。

この記事を書いた人

相続専門のポータルサイト「いい相続」は、相続でお悩みの方に、全国の税理士・行政書士など相続に強い、経験豊富な専門家をお引き合わせするサービスです。

「遺産相続弁護士ガイド」では、遺産分割や相続手続に関する役立つ情報を「いい相続」編集スタッフがお届けしています。また「いい相続」では、相続に関連する有資格者の皆様に、監修のご協力をいただいています。

▶ いい相続とは

▶ 監修者紹介 | いい相続

ご希望の地域の専門家を探す