未支給年金があったら遺族は受け取れる?相続財産になる?

・年金を受けている家族が亡くなった

・亡くなった家族が年金を受け取る権利をもっていたのに年金を請求していなくて受け取っていなかった

このような事情以外にも、年金は後払いなので、年金を受けている人が亡くなった場合には、未支給年金は発生すると思っていた方がよいでしょう。

この記事では、このような未支給年金について、遺族が知っておくべき重要な知識を、わかりやすく説明します。

是非、参考にしてください。

[ご注意]

記事は、公開日(2020年1月28日)時点における法令等に基づいています。

公開日以降の法令の改正等により、記事の内容が現状にそぐわなくなっている場合がございます。

法的手続等を行う際は、弁護士、税理士その他の専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。

相続問題でお悩みの方は

まずは弁護士にご相談ください

未支給年金とは?

未支給年金とは、年金を受けている方が亡くなったときにまだ受け取っていない年金(年金を受け取る権利はあったが未請求のうちに亡くなった場合を含みます)や、亡くなった日より後に振込みされた年金のうち亡くなった月分までの年金のことをいいます。

未支給年金は遺族が受け取れる

未支給年金は、遺族が受け取ることができます。

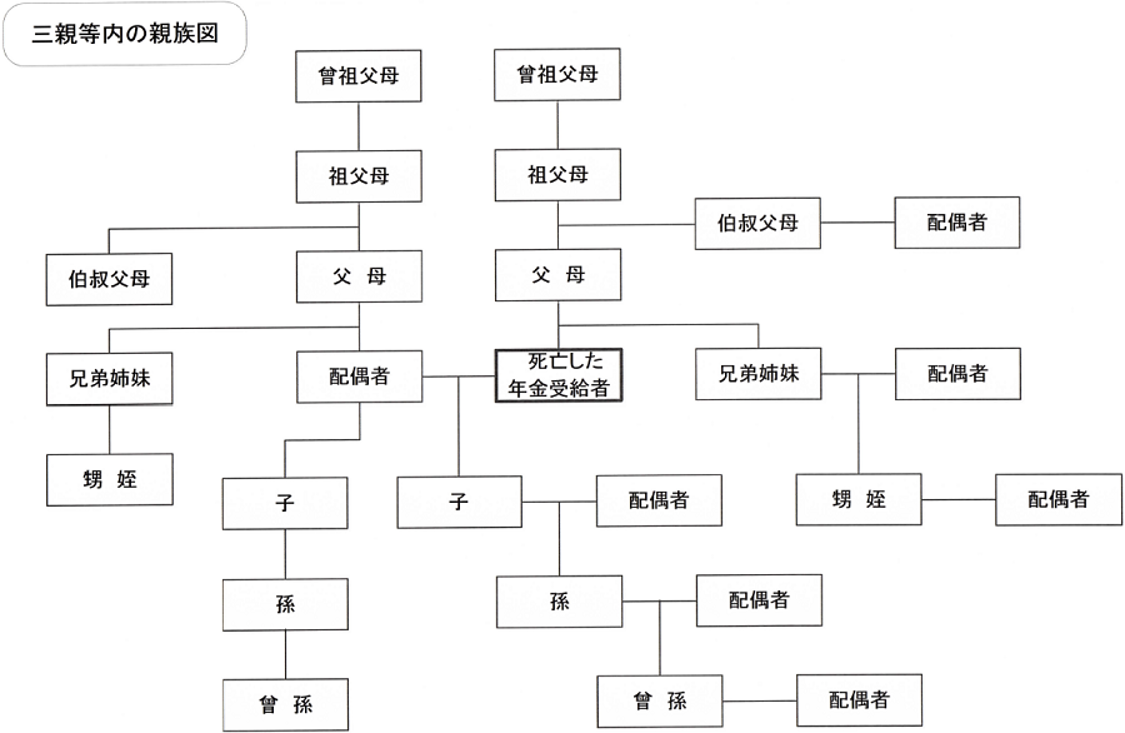

未支給年金を受け取れる遺族は、亡くなった年金受給者と生計を同じくしていた(1)配偶者 (2)子 (3)父母 (4)孫 (5)祖父母 (6)兄弟姉妹 (7)その他(1)~(6)以外の3親等以内の親族です。

未支給年金を受け取れる順位もこのとおりです。

引用:厚生労働省「未支給年金」

未支給年金を受け取ることができる先順位者がいる場合には、後順位者は受け取ることができません。

未支給年金を受けるべき同順位の遺族が2人以上いる場合であって、そのうち1人がした未支給年金の請求は、全員のためにその全額についてしたものとみなされます。

遺族の年齢制限はありません。

該当する遺族がいない場合は、「死亡届」のみ提出します。

「亡くなった人と生計を同じくしていた」ことの認定要件は、未支給年金の請求しようとする人が、配偶者または子の場合と、それ以外の場合とで異なります。

請求しようとする人(A)が配偶者または子の場合は、次のいずれかの要件を満たさなければ、亡くなった人と生計を同じくしていたとは認定されません。

① 死亡日においてAが死亡者と住民票上同一世帯に属していたとき

② 死亡日においてAが死亡者と住民票上世帯を異にしていたが、住所が住民票上同一であったとき

③ 死亡日においてAと死亡者の住所が住民票上異なっていたが、次のいずれかに該当したとき

ア 起居を共にし、かつ、消費生活上の家計を一つにしていたと認められるとき

イ 単身赴任、就学または病気療養等の止むを得ない事情により住所が住民票上異なっていたが、次のような事実が認められ、その事情が消滅したときは、起居を共にし、消費生活上の家計を一つにしたと認められるとき

(ⅰ)Aから死亡者に対して、または死亡者からAに対して、生活費、療養費等の経済的な援助が行われていたこと

(ⅱ)死亡者との間に定期的に音信、訪問があったこと

請求しようとする人(B)が配偶者または子以外の場合は、次のいずれかの要件を満たさなければ、亡くなった人と生計を同じくしていたとは認定されません。

① 死亡日においてBが死亡者と住民票上同一世帯に属していたとき

② 死亡日においてBが死亡者と住民票上世帯を異にしていたが、住所が住民票上同一であったとき

③ 死亡日においてBと死亡者の住所が住民票上異なっていたが、次のいずれかに該当したとき

ア 起居を共にし、かつ、消費生活上の家計を一つにしていたと認められるとき

イ Bから死亡者に対して、または死亡者からBに対して、生活費、療養費等について生計の基盤となる経済的な援助が行われていたと認められるとき

未支給年金は相続財産ではない

未支給年金は相続財産ではありません。

したがって、未支給年金について、次のことがいえます。

- 遺産分割の対象とならない

- 相続放棄をしても受け取れる

- 相続税がかからない

未支給年金の金額

年金の金額は人によって異なります。

亡くなった人が年金をいくらもらっていたかは、年金の受け取りに利用していた口座の通帳等で確認することができます。

ここでは、何か月分の年金を受け取れるかということについて説明します。

年金受給中に亡くなった場合は、偶数月に亡くなった場合は1か月分、奇数月に亡くなった場合は2か月分が未支給年金として請求できます。

引用:厚生労働省「未支給年金」

受け取れる未支給年金の金額は、請求が認められた後に日本年金機構から送付される「未支給【年金・保険給付】決定通知書」で確認できます。

また、亡くなった人が年金を請求していなかった場合には、以下の年金を受け取ることができる可能性があります。

この場合には、未支給年金の請求とあわせて、亡くなった方の年金請求の手続きも必要となります。

年金請求の手続については、住所地の市区町村の役場か、年金事務所、街角の年金相談センターに行います。

年金事務所や街角の年金相談センターの場所は、日本年金機構のウェブサイト「全国の相談・手続き窓口」から調べることができます。

未支給年金の請求手続き

未支給年金の請求手続きについて説明します。

請求先

請求先は、生前に受け取っていた年金の種類によって異なります。

老齢基礎年金は住所地を管轄する年金事務所、障害基礎年金、遺族基礎年金、寡婦年金は住所地の市区町村役場です。

年金事務所の場所は、日本年金機構のウェブサイト「全国の相談・手続き窓口」から調べることができます。

必要書類

未支給年金の請求手続きの必要書類は、次のとおりです。

- 「年金受給権者死亡届(報告書)」(複写帳票)

- 亡くなった人の年金証書

- 死亡の事実を明らかにできる書類(戸籍抄本、市区町村長に提出した死亡診断書(死体検案書等)のコピーまたは死亡届の記載事項証明書)

- 「未支給【年金・保険給付】請求書」(複写帳票)

- 亡くなった方の年金証書

- 亡くなった方と請求する方の身分関係が確認できる書類(戸籍謄本等)

- 亡くなった方と請求する方が生計を同じくしていたことがわかる書類(死亡した受給権者の住民票(除票)および請求者の世帯全員の住民票 等)

- 受け取りを希望する金融機関の通帳

- 生計同一についての別紙の様式(亡くなった方と請求する方が別世帯の場合)

※必要な場合は、ねんきんダイヤルに電話して送付してもらいます。

「年金受給権者死亡届(報告書)」と「未支給【年金・保険給付】請求書」は、2部複写です。

所定の複写様式を希望する場合は、日本年金機構のねんきんダイヤル(0570-05-1165)に連絡すれば送付してもらえます。

日本年金機構のウェブサイトからもダウンロードして使用できます。

未支給年金の振込日はいつ?

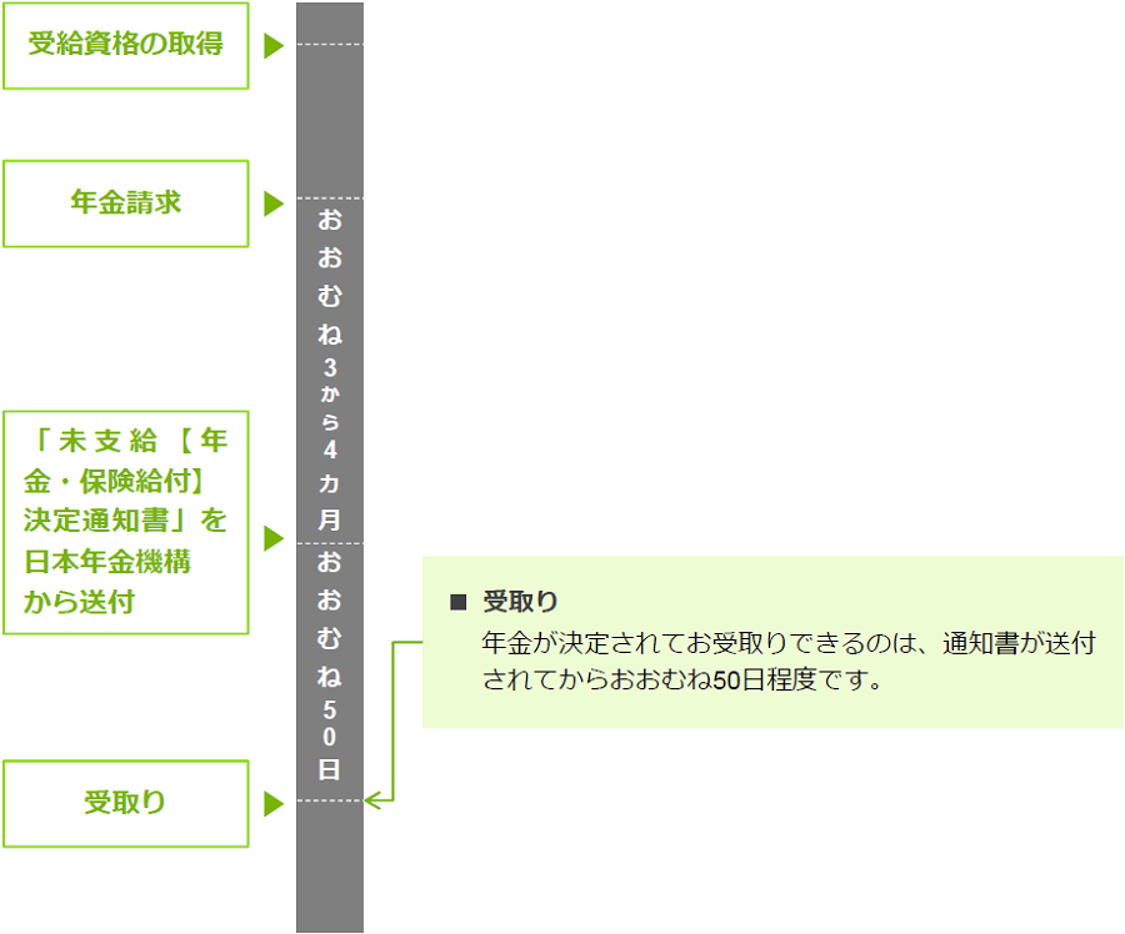

年金請求の手続きが終わると下図のように各種通知書等が送付され、年金を受け取れます。

引用:厚生労働省「未支給年金」

なお、受給要件に該当しなかった場合には「不該当通知書」が送付されます。

未支給年金請求権の消滅時効

未支給年金の請求権は、受給権者の年金の支払日の翌月の初日から5年を経過したときに、時効によって消滅する場合があります。

ただし、やむを得ない事情により、時効完成前に請求をすることができなかった場合は、その理由を書面で申し立てることにより、時効消滅させない取扱いがされています。

未支給年金の確定申告

亡くなった人の未支給年金は、その支給金を受け取った方の一時所得に該当し、確定申告が必要になる場合があります。

具体的には、受け取った未支給年金の金額を含む、その年の一時所得の合計が50万円を超える場合は、確定申告が必要です。

確定申告の方法が分からない場合は、税務署または税理士に相談するとよいでしょう。

亡くなった人の遺産相続について相続税の申告が必要な場合は、併せて税理士に相談すると手間がかからないのでよいでしょう。

まとめ

以上、未支給年金について説明しました。

家族が亡くなると、年金関係に限らず、様々な相続手続きが必要となることが多いです。

専門家にまとめて依頼することで、手間が省けますし、申請漏れで損することもなくなります。

一度、相談してみるとよいでしょう。

この記事を書いた人

相続専門のポータルサイト「いい相続」は、相続でお悩みの方に、全国の税理士・行政書士など相続に強い、経験豊富な専門家をお引き合わせするサービスです。

「遺産相続弁護士ガイド」では、遺産分割や相続手続に関する役立つ情報を「いい相続」編集スタッフがお届けしています。また「いい相続」では、相続に関連する有資格者の皆様に、監修のご協力をいただいています。

▶ いい相続とは

▶ 監修者紹介 | いい相続

ご希望の地域の専門家を探す