養子縁組を解消する方法と養子縁組の解消で損しないためのお金の話

養子縁組を解消したい場合はどうすればよいのでしょうか?

養子縁組を解消すると何か不都合なことはあるのでしょうか?

この記事では、養子縁組を解消したらどうなるのか、解消方法とその効果、慰謝料や財産分与などのお金の話、それから、解消後の苗字や戸籍についても説明します。

是非、参考にしてください。

目次

[ご注意]

記事は、公開日(2018年11月30日)時点における法令等に基づいています。

公開日以降の法令の改正等により、記事の内容が現状にそぐわなくなっている場合がございます。

法的手続等を行う際は、弁護士、税理士その他の専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。

養子縁組の解消とは?解消するとどうなる?

「養子縁組の解消」とは、養子縁組による親子関係を解消することを意味します。

親子関係を解消することで、大きく分けて以下のような2つのことが生じます。

- 親子関係に基づく様々な権利義務関係が無くなる

例えば、相続権や扶養を受ける権利、扶養する義務などが無くなります。しかし、既に生じている相続には影響しません。 - 養方の親族との親族関係も解消される

養子が未成年者の場合は養親が親権者ですが、養子縁組が解消されると親権は実親に戻ります。養子の氏(姓)も原則として前の氏に戻ります。

相続問題でお悩みの方はまずは弁護士にご相談ください

養子縁組を解消するには協議や手続きが必要

養子縁組は「離縁」することによって解消されます。

離縁するには、養親と養子(養子が15歳未満の場合は離縁後にその法定代理人となる人)が離縁の協議をおこなって同意するか、裁判で離縁の請求が認められた後に、養子離縁届を役所に提出して受理されなければなりません。

養親や養子が亡くなった場合でも「死後離縁」の手続きが必要ですし、実親の配偶者(実親ではない)と養子縁組し、その後、実親と養親が離婚した場合でも養親縁組は離縁によらなければ解消されません。

どのような場合でも、養子縁組が自然と解消されることはないのです。

相続問題でお悩みの方はまずは弁護士にご相談ください

離婚しても離縁しなければ養育義務がある

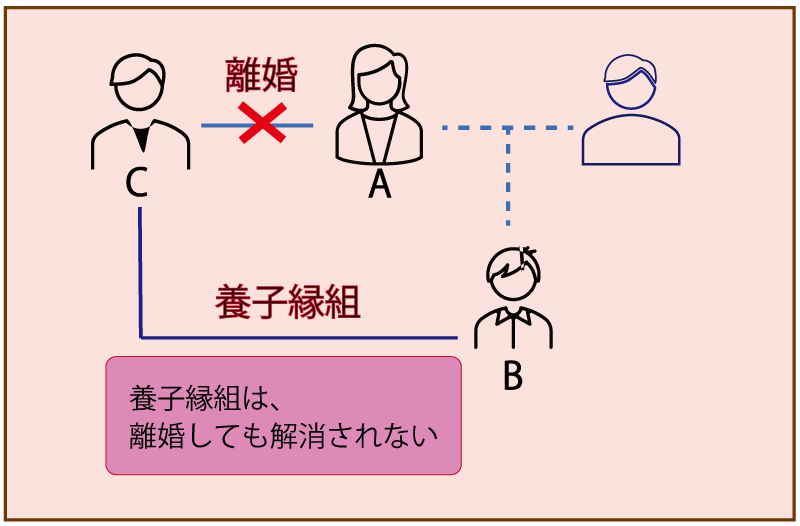

例えば、Aの連れ子であるBとAの再婚相手であるCが養子縁組をして、その後、AとCが離婚し、AがBを引き取ったとします。

このような場合でも、CとBとの養親子関係は継続し、CはBの扶養義務を負うため、養子が未成年者であれば、AはCに対して養育費を請求することが可能です。

Cが養育費の支払いを免れるためには、Bとの離縁が必要です。

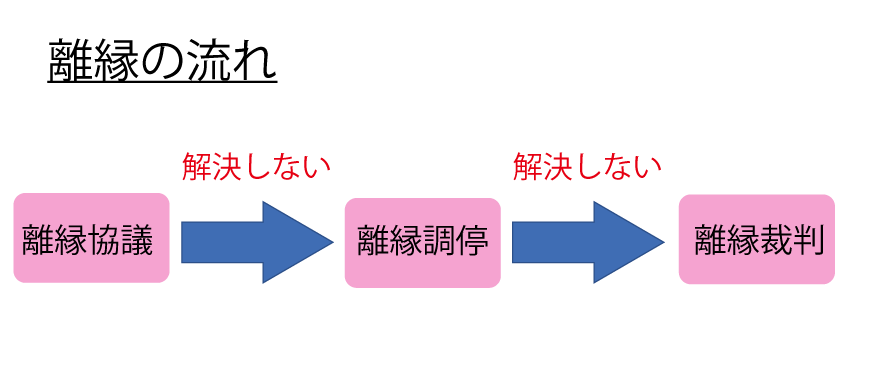

離縁の流れと手続き

離縁を解決する方法(死後離縁以外)は次のような段階を踏んでいくことになります。

離縁協議

まずは養親側と養子側で協議

養子が15歳以上の場合は養子自身で協議し、15歳未満の場合は離縁後に法定代理人となるべき人が養子に代わって協議に参加します。

離縁後に法定代理人になるべき人とは、基本的には実の父母です。実の父母が離婚している場合は、どちらが親権者になるかを父母の間で協議します。

どちらが親権者になるかの協議が調わない場合や協議することができない場合は、どちらが親権者になるか家庭裁判所が審判することができます。

実の父母等がいなかったら?

実の父母が両方とも亡くなっている場合等のように法定代理人となるべき人がいない場合は、家庭裁判所が未成年後見人を選任することができます。

夫婦である養親と未成年の養子の離縁

養親が夫婦であり、養子が未成年の場合は、離縁の際も行方不明等の特殊な事情がない限り夫婦揃って意思表示する必要があります。

離縁協議で話がまとまらないときは、家庭裁判所へ離縁調停を申し立てます。

離縁調停

離縁協議で調わない場合や協議することができない場合は、離縁調停を申立てます。

- 申立てをすることができる人

養親か養子(15歳未満の場合は離縁後の法定代理人が代理) - 申立先

相手方の住所地を管轄する家庭裁判所か、当事者が合意で定める家庭裁判所

全国の家庭裁判所の管轄区域は、裁判所ウェブサイトの「裁判所の管轄区域」のページから調べることができます。

申立てに必要な費用は、1200円分の収入印紙と裁判所からの連絡用の郵便切手です。

申立てに必要な書類

- 家事調停申立書とそのコピー

- 当事者目録とそのコピー

- 養親の戸籍謄本

- 養子の戸籍謄本

- 養子が未成年者の場合、離縁後に親権者となる人の戸籍謄本

家事調停申立書と当事者目録の用紙は家庭裁判所で取得できます。裁判所ウェブサイト「離縁調停の申立書」のページからダウンロードすることもできます。

調停で離縁することが決まれば、調停謄本が作成されるので、交付を申請します。

調停謄本は役場で養子離縁届をする際に必要です。調停成立から10日以内に役場へ届出ましょう。

離縁審判

離縁調停が成立しないとき、家庭裁判所で相当と認めるときは一切の事情を見て離緑解決のための審判をする場合があります。

離縁裁判

調停が不成立の場合は、離縁裁判(離縁請求の訴え)を起こすことができます。

裁判で離縁が認められるためには、少なくとも次のいずれかの事由に該当しなければなりません。

- 相手方から悪意で遺棄されたとき

- 相手方の生死が三年以上明らかでないとき

- その他縁組を継続しがたい重大な事由があるとき

相手方に悪意で遺棄されていたり、相手方の生死が三年以上不明である場合でも、裁判所は一切の事情を考慮して縁組の継続を相当と認める場合は離縁の請求を棄却することができます。

結審すると、判決が言い渡され、判決書が双方に郵送されます。

離縁を認める判決が得られた場合は、判決省略謄本と確定証明書の交付を受けます。

判決省略謄本と確定証明書は、役場で養子離縁届をする際に必要で、判決から10日以内に届出しなければなりません。

▶離縁裁判などで弁護士を探している方は、無料で一括見積することができます。

相続問題でお悩みの方はまずは弁護士にご相談ください

死後離縁

養子縁組の当事者の一方の死亡後にする離縁のことを「死後離縁」と言います。

養子縁組の当事者である養親と養子の一方が死亡しても、養親子関係が自然と解消されることはなく、離縁するためには家庭裁判所の許可が必要です。

なお、死後離縁しても、既に生じている相続には影響しません。

- 死後離縁許可申立てをすることができる人

生存している養子縁組の当事者、養子が15歳未満の場合は、離縁した後にその法定代理人となる実父母等 - 申立先

申立者の住所地を管轄する家庭裁判所

申立てに必要な費用は、800円分の収入印紙と、裁判所からの連絡用の郵便切手です。

申立てに必要な書類

- 家事審判申立書

- 養親の戸籍謄本(死亡している場合は死亡の記載のある除籍謄本または改製原戸籍謄本)

- 養子の戸籍謄本(死亡している場合は死亡の記載のある除籍謄本または改製原戸籍謄本)

家事審判申立書の用紙は家庭裁判所で取得できますが、裁判所ウェブサイト「家事調停の申立書」のページからダウンロードすることもできます。

戸籍謄本類は本籍地の市区町村役場で取得することができます。郵送で取得することも可能ですので、役場のウェブサイト等で取得方法を確認するとよいでしょう。

死後離縁許可が審判されると、審判書謄本と確定証明書の交付を受けることができます。

審判書謄本と確定証明書は、養子離縁届をする際に必要です。

離縁が決まったら必ず必要な「養子離縁届」

離縁することが決まったら、養子離縁届を市区町村の役場に提出します。

届出は、届出人の住所地か本籍地で行います。

届出人は、協議離縁の場合は、養親と養子(15歳未満の場合は離縁後の法定代理人)、死後離縁や裁判離縁の場合は申立人(原告)です。

届書を持参する人(届出人とは違います)は誰でも構いません。委任状も不要です。

郵送で提出することもできます。

届書は役場の戸籍係で入手できますが、役場がウェブで公開している場合もあり、印刷して利用しても構いません。

書き方の注意点

用紙は市区町村によって多少の違いはありますが、全国共通で使用できます。

A3で印刷して(またはA4で印刷後A3に拡大コピー)ご利用ください。滲みがあったりすると受理されないことがあるかもしれないので注意しましょう。

署名欄以外は誰が書いても構いません。書き方が分からなければ行政書士等に代筆(代書)を依頼することもできます。

届出人が署名することができない場合は、署名も代書することができますが、その場合は、書面にその事由を記載しなければなりません。

なお、届出の方法の詳細については、役場によって異なるケースがあるので、提出先の役場の戸籍係でご確認ください。

勝手に養子離縁届を出された場合の対処法

養子離縁届を提出すると、持参した本人以外の届出人に通知がいきます。

その通知によって勝手に届を出されたことを知ることができます。

通知があっても無視して何も行動を起こさないでいると、追認したものとみなされ、離縁が有効になってしまいますので早めに弁護士に相談しましょう。

▶弁護士を探したい方はこちらのサイトで地域ごとに探すことができます。

相続問題でお悩みの方はまずは弁護士にご相談ください

離縁に対する慰謝料と離縁時の財産分与は?

離縁に際しして、一方から他方に慰謝料や財産分与を請求することができるのでしょうか?

当事者の合意があれば、一方から他方に対して、慰謝料を支払ったり、財産を分け与えることは自由です(その場合には税金の納付が必要となる可能性があるのでご注意ください)。

当事者の合意がない場合は、最終的には裁判で争うことになりますが、慰謝料や財産分与の請求が、裁判で認められることはあるのでしょうか?

また、認められるとすればどのような場合なのでしょうか?

離縁に対する慰謝料

離縁に至った原因について、一方の責任が大きい場合には、慰謝料の請求が認められる可能性があります。

それでは、離縁に至った責任について、どのように判断されるのでしょうか?

前述の通り、次のいずれかに該当する場合に、裁判離縁が認められる可能性がありますが、これらに該当する場合は、慰謝料についても認められる可能性があります。

- 相手方から悪意で遺棄されたとき

- 相手方の生死が三年以上明らかでないとき

- その他縁組を継続しがたい重大な事由があるとき

慰謝料の算定に当たっては、破綻原因、有責割合、縁組(同居)期間、収入、資産、年齢等の諸般の事情が考慮されます。

金額は離婚の慰謝料よりも通常は低くなるでしょう。

慰謝料は個々の事案によって様々な総合的な判断が下されるため、明確な相場を提示することは困難です。

離縁時の財産分与

また、財産分与については、財産分与というかたちでは、裁判で請求が認められることは難しいでしょう。

しかし、財産形成に対する養子の寄与が極めて大きく、かつ明確に評価できるような場合には、養親に対する不当利得の返還請求が認められる余地はあるかもしれません。

また、養親名義の財産が実質的には養親と養子の共有である場合は、持分が認められる余地はありそうです。

相続問題でお悩みの方はまずは弁護士にご相談ください

前の養親からの遺産分割は受けられる?

養子縁組の解消された後は、相続に関する権利はなくなります。しかし、解消前に起こった相続については影響しません。死後離縁も同様です。

離縁後の扶養義務は?

養子縁組の解消された後は、この適用はなくなります。

離縁後の養子の苗字は選択できる?

養子縁組を解消すると、養子の苗字(氏)は原則として、縁組前の苗字に戻ります。

縁組を7年以上していた場合は、縁組時の苗字を引き続き使用することも可能です。

その場合は、「離縁の際に称していた氏を称する届」を役場に提出します。

この届を出す場合は、離縁成立後、3か月以内におこなう必要があります。

離縁すると戸籍はどうなる?

養子が養親と同じ戸籍にいる状態であれば、離縁によって養子は縁組前の戸籍に戻ることになります。

戻る戸籍が除かれている場合は新しい戸籍を編製しますが、戻る戸籍が存在していても、新しい戸籍を編製することもできます。また、離縁時の苗字をそのまま使用する場合にも新しい戸籍の編製が必要です。

まとめ

以上、養子縁組の解消について説明しました。

相続対策で養子縁組したものの、さまざまな事情で解消を考える方もいるでしょう。

すでに、養子縁組の解消や離婚、相続でトラブルになっており、弁護士へ依頼したいものの、費用が心配という方は、無料で見積もり依頼ができる、遺産相続弁護士ガイドの「いい相続弁護士一括見積サービス」をご活用ください。

相続問題でお悩みの方はまずは弁護士にご相談ください

この記事を書いた人

相続専門のポータルサイト「いい相続」は、相続でお悩みの方に、全国の税理士・行政書士など相続に強い、経験豊富な専門家をお引き合わせするサービスです。

「遺産相続弁護士ガイド」では、遺産分割や相続手続に関する役立つ情報を「いい相続」編集スタッフがお届けしています。また「いい相続」では、相続に関連する有資格者の皆様に、監修のご協力をいただいています。

▶ いい相続とは

▶ 監修者紹介 | いい相続

ご希望の地域の専門家を探す