【記載例つき】代償分割の遺産分割協議書の書き方

遺産の多くが不動産の場合、もしくは複数の相続人に遺産は実家ひとつ…など、遺産分割が難しいケースがよく見られます。

しかし、きちんと分割せずにいると相続人同士で共有したままです。そして権利関係で子どもの代まで迷惑がかかったり、後のトラブルにつながる可能性も。

そのような場合では「代償分割」という分割方法を利用することで、遺産分割を円滑に進められます。

この記事では、代償分割が利用されるケースやその注意点、遺産分割協議書での記載のしかたを解説します。

これから遺産分割を行う人は是非、参考にしてください。

[ご注意]

記事は、公開日(2020年6月19日)時点における法令等に基づいています。

公開日以降の法令の改正等により、記事の内容が現状にそぐわなくなっている場合がございます。

法的手続等を行う際は、弁護士、税理士その他の専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。

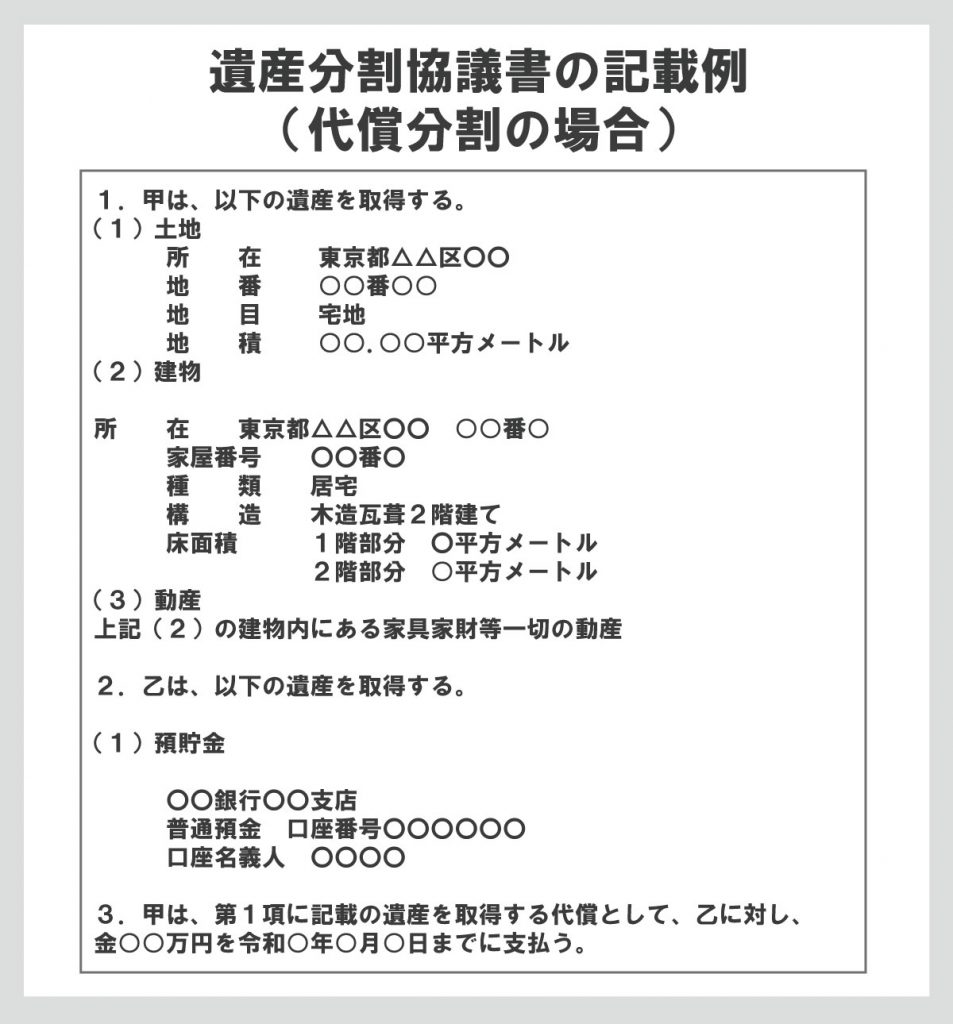

代償分割の遺産分割協議書の記載例

代償分割をする場合、遺産分割協議書は以下のように記載します(あくまで一例です)。

遺産分割協議書の詳しい書き方は、下記を参考にしてください。

「遺産分割協議書を自分で作れるか心配」「作成する時間がない」という人は、専門家に依頼することもできます。また、相続人同士もめそうな場合は、早めに弁護士に相談してみると良いでしょう。

代償分割の旨を遺産分割協議書に書く理由

遺産分割協議書を作成するときは、代償分割である旨を記載したほうが良いでしょう。

記載する理由としては、万が一その約束が守られなかったときに備えるためです。加えて、代償金の支払いが税務署から贈与とみなされて、贈与税が課せられるのを防ぐためです。

代償分割とは?

代償分割とは、現物分割だとうまく財産を分割できない場合等に利用される分割方法です。法定相続分よりも多く相続する人から、少ない人に対して、法定相続分との差額分(代償金)を支払います。

現物分割とは、現物分割では遺産をそのままの形で、形状や性質を変更せずに分割する方法です。現金や預金は分割しやすいですが、不動産を分割するのはなかなか大変です。

代償分割が利用されるケース

代償分割は、遺産が分けにくいような場面で利用されます。例えば、以下のようなケースです。

代償分割は、例えば、次のようなケースで利用されます。

- 唯一の遺産が自宅しかなく、相続人が複数いるために分割しにくい。

- 解決法:自宅を相続する相続人が他の相続人に代償金を支払う。

- 遺産が預金(2,000万円)と賃貸用不動産(時価1億円相当)で相続人が3人いるため、賃貸用不動産を分割するのが難しい。

- 解決法:相続人の1人が賃貸用不動産を相続し、他の2人に代償金を支払う。

- 被相続人が事業を営んでいたため遺産の大部分が事業用の不動産であり、相続人が複数人いるところ、事業用の不動産は事業を引き継ぐ相続人が単独で相続したい。

- 解決法:事業を引き継ぐ相続人が事業用不動産を相続し、他の相続人に代償金を支払う。

- 遺産が預金(3,000万円)と自社株(1億円相当)で、相続人が2人いるが、自社株は経営を引き継ぐ相続人が単独で相続したい。

- 解決法:自社の経営を承継する相続人が自社株を、もう1人の相続人が預金を相続し、自社株を相続した相続人がもう1人の相続人に代償金を支払う。

代償分割の注意点

代償分割を利用する際は、以下の点に注意すると良いでしょう。

- 代償金を支払う財力のある相続人がいないか、もしくは、財力のある相続人はいるものの、その人が代償分割の対象の財産の取得を望んでいない場合は、基本的には利用できない

- 代償分割の対象となる財産を取得した人が、代償金を払わずにトラブルになることがある

- 代償分割の対象財産の評価について意見が割れ、相続人間で揉めることがある

この記事を書いた人

相続専門のポータルサイト「いい相続」は、相続でお悩みの方に、全国の税理士・行政書士など相続に強い、経験豊富な専門家をお引き合わせするサービスです。

「遺産相続弁護士ガイド」では、遺産分割や相続手続に関する役立つ情報を「いい相続」編集スタッフがお届けしています。また「いい相続」では、相続に関連する有資格者の皆様に、監修のご協力をいただいています。

▶ いい相続とは

▶ 監修者紹介 | いい相続

ご希望の地域の専門家を探す