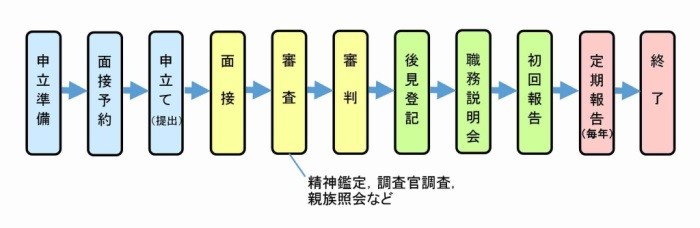

成年後見申立てによって後見人を選任するための手続きの流れ

[ご注意]

記事は、公開日(2019年9月17日)時点における法令等に基づいています。

公開日以降の法令の改正等により、記事の内容が現状にそぐわなくなっている場合がございます。

法的手続等を行う際は、弁護士、税理士その他の専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。

成年後見開始の申立てから後見業務終了までの手続きの流れ

成年後見開始の申立てから後見業務終了までの手続きの流れは、概ね下の図のようになります。 以上の手続きのうち、この記事では、「申立準備」、「面接予約」及び「申立て(提出)」の手続きについて説明します。

なお、手続きの詳細は、家庭裁判所によって異なりますが、この記事では、東京家庭裁判所で行われている手続きを元に説明します。

以上の手続きのうち、この記事では、「申立準備」、「面接予約」及び「申立て(提出)」の手続きについて説明します。

なお、手続きの詳細は、家庭裁判所によって異なりますが、この記事では、東京家庭裁判所で行われている手続きを元に説明します。

申立準備

申立準備は、次の3つのステップに分けられます。- 申立てをする家庭裁判所を確認する

- 申立てができる人を確認する

- 申立てに必要な書類や費用を準備する

申立てをする家庭裁判所を確認する

申立ては、本人(判断能力が十分でなく後見開始の審判を受ける人)の、住所地(住民登録をしている場所)を管轄する家庭裁判所におこないます。 裁判所の管轄区域は、裁判所ウェブサイトのこちらページから確認できます。申立てができる人を確認する

申立てができる主な人は、次のいずれかに該当する人です。- 本人(後見開始の審判を受ける者)

- 配偶者

- 四親等内の親族

- 市区町村長

申立ての必要書類と費用を準備する

申立てに必要となる可能性がある書類には、次のものがあります。- 提出書類確認シート

- 後見開始申立書

- 申立事情説明書

- 親族関係図

- 本人の財産目録及びその資料

- 本人の収支報告書その資料

- 後見人等候補者事情説明書

- 親族の同意書

- 診断書(成年後見制度用)

- 診断書付票

- 本人情報シート(コピー)

- 本人の戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)

- 本人の住民票又は戸籍の附票

- 後見人候補者の住民票又は戸籍の附票

- 本人が登記されていないことの証明書

- 療育手帳のコピー

- 800円分の収入印紙(申立手数料として)

- 2600円分の収入印紙(登記手数料として)

- 郵便切手

- 後見・保佐・補助開始申立セット(書式)(表紙)

- 提出書類確認シート

- 後見・保佐・補助開始申立書

- 代理行為目録

- 同意行為目録

- 申立事情説明書

- 親族関係図

- 財産目録

- 収支状況報告書

- 後見人等候補者事情説明書

- 同意書

- 「本人情報シート」の作成を依頼された福祉関係者の方へ・本人情報シート

- 診断書を作成していただく医師の方へ・診断書・診断書付票

- 成年後見制度における診断書作成の手引き・本人情報シート作成の手引き

面接予約

東京家庭裁判所をはじめとした多くの家庭裁判所では、原則として、申立人及び成年後見人等候補者から、申立てに至る事情などを確認するための面接を行っています。 すべての書類の準備が出来たら、申立てをする家庭裁判所に電話をかけ、面接日を予約します。 通常、面接日は、電話をした日から1週間以上先になります。 全国の家庭裁判所の後見窓口の電話番号は、裁判所ウェブサイトのこちらのページから調べることができます。申立て(提出)

面接日時と予約番号を「提出書類確認シート」に記入し、同シートと申立書類一式・収入印紙・郵便切手を、申立てをする家庭裁判所あてに発送してください(予約番号制度がない家庭裁判所もありますが、その場合、予約番号は記入不要)。 家庭裁判所の所在地は、電話番号と同様に、裁判所ウェブサイトのこちらのページから調べることができます。 予約した面接日の3日前(土日休日は除く。)までに到着しない場合は、予約が取消しになることがあります。まとめ

以上、成年後見開始の申立てによって後見人を選任するための手続きの流れについて説明しました。 ご自身で申立てや手続を進めていくことに不安を感じる方は、弁護士や司法書士、最寄りの成年後見制度推進機関(社会福祉協議会など)に相談されることをお勧めします。この記事を書いた人

相続専門のポータルサイト「いい相続」は、相続でお悩みの方に、全国の税理士・行政書士など相続に強い、経験豊富な専門家をお引き合わせするサービスです。

「遺産相続弁護士ガイド」では、遺産分割や相続手続に関する役立つ情報を「いい相続」編集スタッフがお届けしています。また「いい相続」では、相続に関連する有資格者の皆様に、監修のご協力をいただいています。

▶ いい相続とは

▶ 監修者紹介 | いい相続

ご希望の地域の専門家を探す