相続人の順位と相続割合をケース別に徹底解説 【離婚・認知・養子の例も】

相続には法律で決まった順位があります。

血縁関係があれば必ず相続人になれるという仕組みではありません。

また、相続人によって遺産分割割合が異なります。

そのため、相続のことを考えるときは、まずは相続人について知ることが第一歩です。

なるべくわかりやすく簡単に説明します。

是非、参考にしてください。

[ご注意]

記事は、公開日(2019年12月17日)時点における法令等に基づいています。

公開日以降の法令の改正等により、記事の内容が現状にそぐわなくなっている場合がございます。

法的手続等を行う際は、弁護士、税理士その他の専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。

目次

法律で遺産の配分割合が定められている

民法では、相続財産の分割割合を定めています。それを法定相続分と言います。法定相続分をもらえるのは法定相続人です。

遺産の分割は、法定相続人全員が合意すればどのような割合で分割しても構わないのですが、遺言などがなければ、基本的には法定相続分に応じて分割することになるでしょう。

では、法定相続人とはどのような人を言うのでしょうか。

配偶者と血族相続人が「法定相続人」

誰が相続人となるかは民法に定められています。この定めで決まる相続人のことを「法定相続人」と呼びます。

法定相続人は配偶者、血族相続人と大きく2つに分けることができます。

配偶者

配偶者は相続順位には含まれず、被相続人が亡くなった時に配偶者が存在していれば必ず相続人になります。

血族相続人

血族相続人には優先順位があり、先順位の血族相続人が存在しない場合(または相続放棄をした場合)でなければ、後順位の血族相続人には相続権が回ってきません。

法定相続人の相続順位早見表

血族相続人は相続の順位が決められています。一覧表にすると次のようになります。

| 相続順位 | 被相続人との関係 | 代襲相続 |

|---|---|---|

| 第一順位 | 子 | あり(再代襲もあり) |

| 第ニ順位 | 直系尊属(最も親等の近い者) | - |

| 第三順位 | 兄弟姉妹 | あり(再代襲はなし) |

なお、配偶者は相続順位の枠外で、被相続人に配偶者がいた場合は必ず相続人になります。もし相続放棄などで相続しなくなってもだれかに順位が移ることはありません。

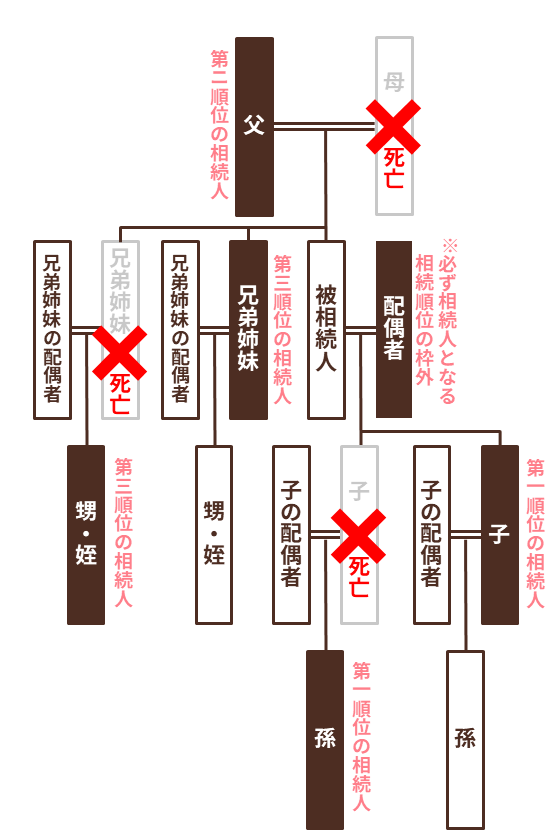

相続順位相関図

一般的な家族の構成で相続人の順位を家系図のように表すと以下のようになります。

相続割合早見表

相続割合を表にすると以下のようになります。

| 血縁相続人 | 血縁相続人の相続分 | 配偶者の相続分 |

|---|---|---|

| 子 | 1/2 | 1/2 |

| 直系尊属 | 1/3 | 2/3 |

| 兄弟姉妹 | 1/4 | 3/4 |

ケース別 法定相続分

それでは、法定順位を踏まえた相続分の計算について、さまざまなパターンを具体的に紹介します。

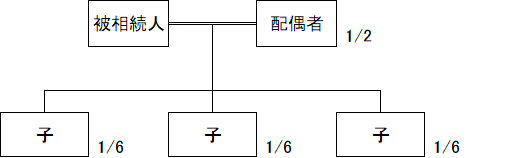

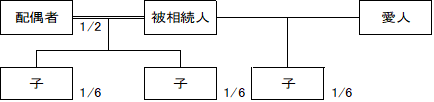

配偶者と子がいるケース

原則

配偶者は2分の1、子3人は子の相続分2分の1を等分するので各6分の1が相続分になります。

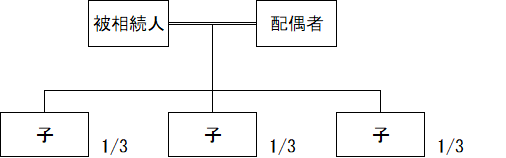

配偶者が相続放棄したとき

配偶者が相続放棄をした場合、配偶者は被相続人の相続に関しては最初から相続人ではなかったものとみなされる結果、子3人が相続人になり、3人で等分します。

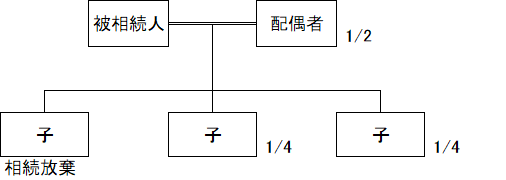

子が相続放棄したとき

子の一部が相続放棄をした場合、その子は最初からいなかったものとみなされ、子の相続分2分の1を残りの2人の子で等分することになります。

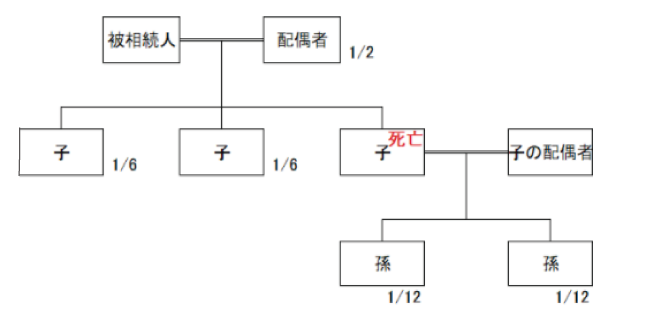

子が先に死亡しているとき

子の一人が被相続人より先に死亡していた場合、子の相続分1/6を代襲者が代襲相続します。代襲者が数人あるときは、等分します。

上の例では孫2人が等分することになるので、各1/12が相続分になります。

ただし、先に述べたとおり、養子の場合には注意が必要です。

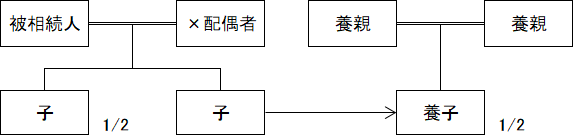

養子に子がいるときは、子の生まれたタイミングがポイントになる

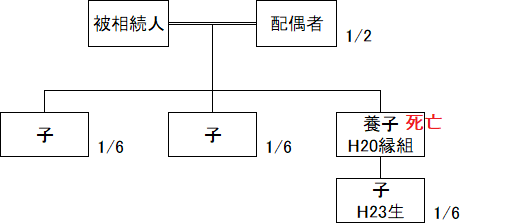

上の図では、平成20年に養子縁組をした後、養子に子どもが生まれています。

養子縁組によって被相続人と養子との間に養親子関係ができた後に生まれた子どもですから、被相続人の直系卑属になります。

したがって、被相続人より先に養子が死亡している場合には、養子の子は代襲相続することができます。

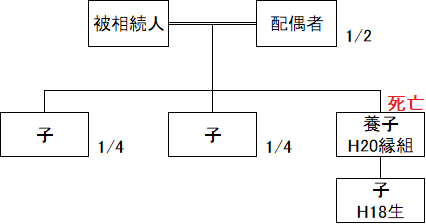

これに対して、養子縁組前に養子の子どもが生まれている場合、養子縁組をしても養子の子は養親の直系卑属にはなりません。

したがって、上の図のような場合、被相続人より先に養子が死亡している場合であっても、養子の子は代襲相続ができないので、実子2人で子の相続分2分の1を等分することになります。

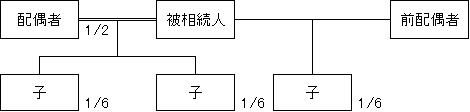

離婚した前の配偶者との間にも子がいる場合

離婚した配偶者との間に子がいた場合、たとえ離婚後一切のかかわりがなかったとしても、親子関係は切れないので相続人になります。

愛人との間に子がいる場合

民法改正によって、平成25年9月5日以降の相続については、認知された非嫡出子(婚姻関係のない男女の間に生まれた子)と嫡出子と間の法定相続分の区別がなくなりました。したがって、嫡出・非嫡出にかかわらず、子が等分することになります。

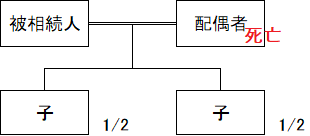

配偶者はいないが子がいるケース

原則

被相続人が配偶者と離婚していたり、配偶者が先に死亡しているような場合、子だけが相続人になります。

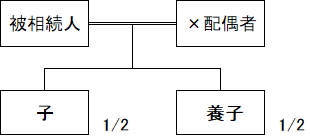

実子と養子がいる場合

子が養子である場合も同じです。

実子と養子に出した実子がいる場合

子を養子に出しても、親子関係がなくなるわけではありません。したがって、養子に出した子も、実親の相続人になります。

ただし、特別養子縁組の場合、法律上、実親との親子関係がなくなるので、実親の相続人にはなりません。

配偶者はいるが子がいないケース

配偶者と直系尊属がいる場合

直系尊属がいるので、兄弟姉妹は相続人にはなりません。

配偶者と直系尊属が相続人になるので、法定相続分は配偶者3分の2、父母が各6分の1になります。

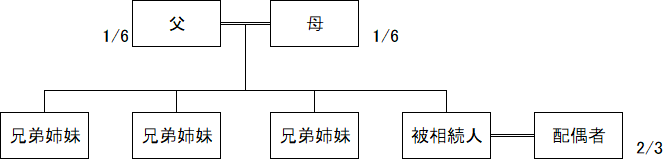

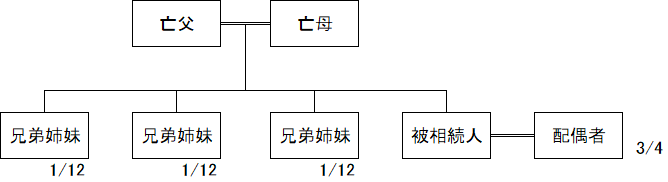

配偶者と兄弟姉妹がいる場合

直系尊属がいない場合は、兄弟姉妹が相続人に。相続分は配偶者4分の3、兄弟姉妹が4分の1を等分にします。

配偶者と兄弟姉妹と甥・姪がいる場合

兄弟姉妹の子は代襲相続することができます。したがって、被相続人の相続開始以前に兄弟姉妹が亡くなっている場合、兄弟姉妹の子(甥・姪)が、兄弟姉妹の相続分を取得することになります。

代襲者が複数いる場合には等分します(例えば亡くなった兄弟姉妹に子が3人いる場合、1/12を3等分して各自1/36になります)。

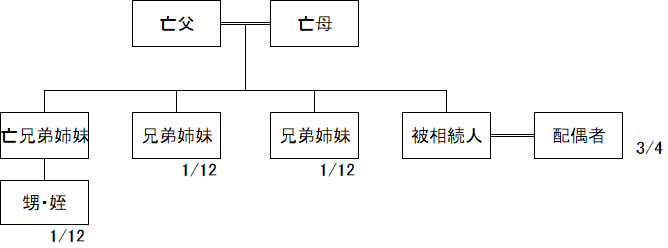

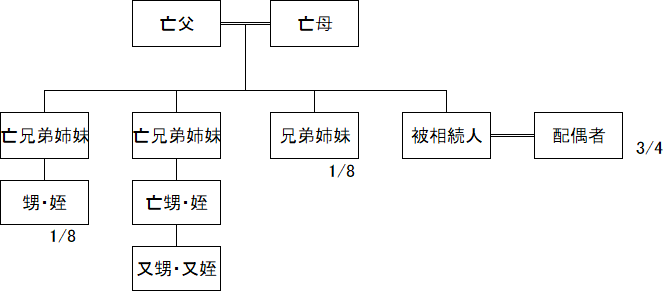

兄弟姉妹の子(甥・姪)も相続開始以前に死亡している場合

この場合、再代襲相続は認められません。

したがって上の図のように、残る兄弟姉妹と兄弟姉妹の子が相続人になり、兄弟姉妹の相続分4分の1を等分して8分の1ずつを相続することになります。

相続順位の考え方

どうしてこのようになるのか不思議に思われる方もいるでしょう。このケースの考え方の元になる法律上の相続順位の考え方をあらためて詳しく説明します。

第一順位:子

被相続人の子は、第一順位の相続人。血縁があり、かつ家系図上でも親子関係にあれば、問答無用で子が第一順位の相続人ということになります。

養子・非嫡出子の場合

養子や非嫡出子(婚姻関係にない男女の間の子)、離婚して同居していない子でも相続人となります。

また、被相続人の実子で、外に養子に出た子も相続人になります。

ただし養子縁組には、実親との親子関係を断つ「特別養子縁組」というものがあり、外に特別養子縁組に出た子は実親の遺産の相続人となることはできません。

胎児の場合

胎児は、胎児の状態で既に相続する権利を持っていますが、出生しなければ権利を行使することはできません。つまり、流産や死産の場合は相続人となることはできないということになります。

被相続人の子が相続権を失っている場合

また、被相続人の子が相続開始以前(被相続人の死亡前)に死亡したり、欠格事由(遺言書の偽造等の不正)や廃除(被相続人への虐待等の著しい非行)によって相続権を失ったりした場合、相続人の子が相続人となります。これを代襲相続といいます。

例えば、祖父が亡くなる以前に父が死亡した場合に、父に代わって孫が祖父の相続人になるというようなケースが考えられます。

孫も先に死亡している場合、曽孫が相続人になります。これを再代襲相続と呼び、子、孫といった直系卑属については、理論的には代襲相続が無限に続くことになります。

ただし、相続人の子が被相続人の直系卑属(子、孫、曽孫のように、直通する系統の親族で後の世代の人)でない場合は、相続人にはなりません。

「相続人の子は当然、被相続人の孫にあたるから直系卑属に決まっているではないか」と思われるかもしれませんが、この規定は相続人が養子の場合に意味を持ちます。

養子Aの子Bが生まれたのが、Aが養親Cと養子縁組をした時よりも後であれば、BはCの孫となり、代襲相続が可能です。

しかし、Bが生まれたのが、養子縁組をした時よりも前であれば、BはCの孫とはならず、養子の連れ子という関係に過ぎません。このような場合、Bは代襲相続人にはなれない、ということになります。

第二順位:直系尊属

第一順位の血族相続人がいない場合、直系尊属(父母や祖父母のように直通する系統の親族で前の世代の人)がいれば、直系尊属が相続人になります。

親等の異なる直系尊属がいる場合は、親等が小さい人だけが相続人となります。

父母は一親等で、祖父母は二親等なので、父母と祖父母が健在の場合は父母だけが相続人、ということになります。

第三順位:兄弟姉妹

第一順位、第二順位の血族相続人がいない場合、被相続人の兄弟姉妹が相続人になります。

兄弟姉妹が死亡・欠格・廃除によって相続権を失っている場合

兄弟姉妹が相続権を失ったら兄弟姉妹の子が代襲して相続人になりますが、兄弟姉妹の子も相続権を失った場合には、その子(兄弟姉妹の孫)は相続人にはなりません。

被相続人の子どもなどの直系卑属とは違い、兄弟姉妹の再代襲相続は認められないのです。

法定相続人の意思で相続順位が移る場合とは?

相続放棄

相続する現預金などのプラスの財産よりも借金などのマイナスの財産の方が大きい場合に相続したくないという人もいます。そのような場合には、家庭裁判所で相続放棄の手続きをすることによって、相続する権利を無くすことができます。

相続放棄した人の順位は次の順位に移ります。

注意すべき点は、もし相続放棄をした子に子(被相続人の孫)がいても、代襲相続は生じないことです。これは、欠格事由などで相続権を無くした場合の順位の考え方と異なります。

なお、配偶者は前述のとおり相続順位の枠外なので、配偶者が相続放棄をしても、ほかの誰かに相続権が移るということはありません。

相続順位どおりに相続したくないときは遺言を!

これまで相続順位と相続割合について説明してきましたが、必ずしも自分の望み通りの順番ではないかもしれません。

そのようなときは遺言が威力を発揮します。

遺言書の作成の決まり通りにきちんと書かれた法的に有効とされる遺言なら、遺言で指定された人が遺産をもらい受ける権利を持つため、相続順位の相続にはなりません。

有効な遺言がある場合でも、万一、遺産の一部分についてしか指定されていない場合は、残りの部分は相続順位に基づいて相続人が決まります。

遺言書なら、どんな財産を誰に残すといった意思を伝えられますので、是非検討してください。

法的に有効な遺言書の書き方や遺産分割協議書作成方法が分からないときは行政書士に相談しましょう。遺産相続弁護士ガイドではご要望に沿った士業をご紹介しています。

ご自分で探したいときはこちらから、地域ごとや希望の依頼事項別に検索していただけますのでご活用ください。

もし、すでに遺産相続割合などでトラブルが発生していて弁護士をお探しのときは、こちらから一括見積をすることもできますのでご活用ください。

この記事を書いた人

相続専門のポータルサイト「いい相続」は、相続でお悩みの方に、全国の税理士・行政書士など相続に強い、経験豊富な専門家をお引き合わせするサービスです。

「遺産相続弁護士ガイド」では、遺産分割や相続手続に関する役立つ情報を「いい相続」編集スタッフがお届けしています。また「いい相続」では、相続に関連する有資格者の皆様に、監修のご協力をいただいています。

▶ いい相続とは

▶ 監修者紹介 | いい相続

ご希望の地域の専門家を探す