奥行長大補正率とは?表の見方や不整形地補正との併用についても

土地を相続したときは、相続税の要否判定や納税額の計算のために、その土地の価値を評価する必要があります。

その際、道路からの奥行が長大な土地については、どのように評価すれば良いのでしょうか?路線価地域の場合は奥行長大補正率を使用して計算します。そして奥行距離と間口距離を求めます。

この記事では、奥行が長大な土地について、奥行長大補正の具体的な計算方法などについても説明します。

実際には、一般の人が土地の計算をするのは簡単ではありません。土地によっては専用のソフトを使用して測量することも。土地の評価に精通した税理士に相談するのが良いでしょう。

相続問題でお悩みの方は

まずは弁護士にご相談ください

目次

[ご注意]

記事は、公開日(2020年8月19日)時点における法令等に基づいています。

公開日以降の法令の改正等により、記事の内容が現状にそぐわなくなっている場合がございます。

法的手続等を行う際は、弁護士、税理士その他の専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。

奥行長大補正率とは?

奥行長大補正率とは、相続税の計算上、奥行が長大な土地を評価する際に、その土地の路線価に乗じることができる割合をいいます。

読み方は、「おくゆきちょうだいほせいりつ」です。

奥行が長大な土地は、使い勝手が悪く、その分、価値が低くなるため、相続税の計算上の評価額も同様に低くなるように、路線価から価額を補正できるようにしてあるのです。

奥行長大補正は路線価地域のみ

宅地の評価方式には、路線価方式と倍率方式がありますが、奥行長大補正を行うのは路線価方式の場合のみです。

倍率地域のある土地には適用できません。

路線価地域と倍率地域の調べ方については、関連記事をご覧ください。

奥行長大補正率表

奥行長大補正率は、地区区分及び奥行距離を間口距離で除した(割り算した)値によって異なります。

奥行距離を間口距離で除した値が2未満の場合(つまり、奥行距離が間口距離の2倍未満の場合)は、奥行長大補正の適用はありません。

奥行長大補正率表は、次のとおりです。

| 地区区分

\ 奥行距離÷間口距離(メートル) |

ビル街地区 | 高度商業地区 繁華街地区 普通商業・ 併用住宅地区 |

普通住宅地区 | 中小工場地区 | 大工場地区 |

|---|---|---|---|---|---|

| 2以上3未満 | 1.00 | 1.00 | 0.98 | 1.00 | 1.00 |

| 3以上4未満 | 0.99 | 0.96 | 0.99 | ||

| 4以上5未満 | 0.98 | 0.94 | 0.98 | ||

| 5以上6未満 | 0.96 | 0.92 | 0.96 | ||

| 6以上7未満 | 0.94 | 0.90 | 0.94 | ||

| 7以上8未満 | 0.92 | 0.92 | |||

| 8以上 | 0.90 | 0.90 |

奥行長大補正の具体的な計算方法

以下、設例を基に、奥行長大補正の具体的な評価方法を説明します。

- 地区区分:普通住宅地区

- 間口距離:4メートル

- 奥行距離:10メートル

- 路線価:1,000,000円

- 地積:40メートル

まず、「奥行距離÷間口距離」の値を求めると、「10メートル÷4メートル=2.5」となるので、奥行長大補正率表の「2以上3未満」の行が該当します。

この行の「普通住宅地区」の列を確認すると、奥行長大補正率が0.98であることが分かります。

そうすると、この土地の奥行長大補正後の評価額は「1,000,000円×0.98×40=39,200,000円」となります。

なお、この設例では、奥行長大補正の適用も可能です。間口狭小補正については関連記事をご覧ください。

このケースの間口狭小補正率は0.94なので、間口狭小補正と奥行長大補正の両方を適用した後の価額は、「1,000,000円×0.94×0.98×40=36,848,000円」となります。

奥行距離の求め方

奥行距離とは、原則として、正面路線に対して垂直的な距離のことをいいます。

ただし、奥行距離が一様でない場合は、不整形地にかかる想定整形地の奥行距離を限度として、地積を間口距離で除した(割り算した)平均的な奥行距離によります。

算式で表すと、「平均的な奥行距離=地積÷間口距離」となります。

奥行距離が一様でない場合の例の奥行距離を図示すれば次のようになります。

間口距離の求め方

間口距離は、原則として道路と接する部分の距離によります。

次の図のような形状の宅地の間口距離はいずれによるのでしょうか。

Aの場合はa、Bの場合はa+cによります。Cの場合はbによりますが、aによっても差し支えありません。

また、Aの場合で私道部分を評価する際には、角切で広がった部分は間口距離に含めません。

下の図のように、宅地が屈折路に面している場合の間口距離はどのようにして求めるのでしょうか。

屈折路に面する不整形地の間口距離は、その不整形地に係る想定整形地の間口に相当する距離と、屈折路に実際に面している距離とのいずれか短い距離となります。

このことから、Aの場合にはa(<「b+c」)が、Bの場合には「b+c」(<a)がそれぞれ間口距離となります。

なお、屈折路に面する不整形地に係る想定整形地は、いずれかの路線からの垂線によって又は路線に接する両端を結ぶ直線によって、評価しようとする宅地の全域を囲むく形又は正方形のうち最も面積の小さいものとします。

図面の入手方法

奥行距離と間口距離の求め方がわかっても、土地の正確に計測した図面がなければ、実際に計算することはできません。

この点、図面は法務局で入手できる場合があります。

法務局で入手できることがある図面には、地図、地積測量図、公図の3つがあります。

左から順に精度が高いので、その優先順位で確認するとよいでしょう。

なお、土地の形状が複雑な場合は、一般の方には図面から奥行距離や間口距離を正確に測るのは難しいでしょう(CADというプロ用のソフトを使いこなす必要があります)。

また、図面がない場合は測量しなければなりませんが、一般の方が自分で正確に測量することは難しいでしょう。

したがって、図面がない場合や、図面があっても土地の形状が複雑な場合は、相続税の申告を税理士に依頼することをお勧めします。

土地の評価に精通した税理士に依頼すれば、あらゆる評価減を駆使して、税額を最大限に下げることが可能です。

地区区分の調べ方

地区区分は、路線価図上の、土地の接している道路に付されている記号によって確認できます。

地区区分は、下の表のとおり、7つあります。

| 地区区分 | 路線価図の記号 |

|---|---|

| ビル街地区 |  |

| 高度商業地区 |  |

| 繁華街地区 |  |

| 普通商業・併用住宅地区 |  |

| 普通住宅地区 | |

| 中小工場地区 |  |

| 大工場地区 |  |

なお、記号の上部又は下部(路線の向きによっては右又は左)が「黒塗り」又は「斜線」で表示されていることがありますが、その場合の地区区分は、次のルールに基づいて判定します。

- 「黒塗り」の場合、その地区区分は「黒塗り」側の路線の道路沿いのみが該当します。

- 「斜線」の場合、その地区区分は「斜線」側の路線には該当しません。

- 「黒塗り」又は「斜線」ではない「白抜き」の場合、その地区区分はその路線全域に該当します。

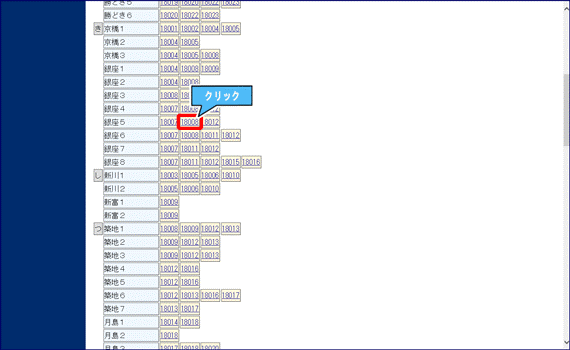

路線価図は、次の手順で開くことができます。

- 国税庁の「財産評価基準書」のサイトにアクセス

- 相続又は贈与によって土地を取得した年のボタンをクリック

- 土地のある都道府県をクリック

- 「路線価図」という文字をクリック

- 土地のある市区町村をクリック

- 土地のある町丁の右の数字(路線価図ページ番号)をクリック

※一つの町丁に対して右の数字が複数ある場合は、順にクリックして土地が掲載されている路線価図ページを探す

路線価の調べ方

地区区分と奥行距離が分かれば、奥行価格補正率表から奥行価格補正率が分かります。

その土地の路線価に奥行価格補正率を乗じれば、奥行価格補正後の1㎡当たりの価額を計算することができます。

路線価は、路線価図に記載されています。地区区分を調べる際に確認した、路線価図上の記号を改めてご覧ください。

記号の中央に、数字とアルファベットの組み合わせが記載されているでしょう。

この数字が千円単位の路線価を表しています。

例えば、「12,500C」と記載されていれば、その土地の路線価は、12,500,000円ということになります。

地積の調べ方

地積は固定資産評価証明書又は固定資産税の課税明細書で確認できます。

登記地積と現況地積が記載されていますが、現況地積の方を参照してください。

記載されている現況地積と本当の現況地積が異なる場合は、本当の現況地積に基づいて評価します。

固定資産評価証明書を取得するには交付手数料が必要ですが、登記の際には固定資産評価証明書が必要なので取得しても無駄にはなりません。

固定資産評価証明書の取得方法については、関連記事をご覧ください。

登記を司法書士に依頼する場合は、代行して取得してくれることが多いでしょう。

また、固定資産税の課税明細書は、毎年4月~6月頃(役所によって異なります)に納税義務者に届く「固定資産税納税通知書」に同封されています(別送の場合もあります)。

不整形地にも該当する場合

不整形地とは、整形地(長方形(正方形も含む)の土地)ではない土地のことをいいます。

不整形地は、土地の使い勝手が悪いので、不整形地補正によって、低く評価することができます。

奥行の長大な不整形地を評価する場合、奥行長大補正率と不整形地補正率表の補正率の両方を乗じることはできません。

どちらか有利な方(率が低い方)を乗じることになります。

まとめ

以上、奥行長大補正率について説明しました。

土地の評価については、この記事で紹介した奥行長大補正、間口狭小補正、不整形地補正以外にも様々なルールがあり、一般の方が抜け漏れなくすべてのルールを適用させることは極めて難しいものです。他のルールについては、関連記事をご参照ください。

一般の方がご自分で土地の評価をしたがために、土地の評価方法を間違ってしまい税務調査によって過少申告が指摘され追徴課税がなされたり、反対に高く評価してしまい税額も高くなってしまったり(この場合、税務署は「もっと安くなりますよ」とは言ってくれません)といったケースが多数生じています。

また、税理士でも、土地の評価に精通した税理士と、そうでない税理士では、評価額に大きな差が生じます。

土地の評価に精通した税理士なら、あらゆる評価減の制度を駆使して、評価額を目一杯下げることが可能です。

土地を相続や贈与によって取得した場合、税の申告は、土地の評価に精通した税理士に相談して進めることを強くお勧めします。

この記事を書いた人

相続専門のポータルサイト「いい相続」は、相続でお悩みの方に、全国の税理士・行政書士など相続に強い、経験豊富な専門家をお引き合わせするサービスです。

「遺産相続弁護士ガイド」では、遺産分割や相続手続に関する役立つ情報を「いい相続」編集スタッフがお届けしています。また「いい相続」では、相続に関連する有資格者の皆様に、監修のご協力をいただいています。

▶ いい相続とは

▶ 監修者紹介 | いい相続

ご希望の地域の専門家を探す