民法の相続ルールを条文を元にわかりやすく解説!相続法の改正も説明

[ご注意]

記事は、公開日(2019年9月26日)時点における法令等に基づいています。

公開日以降の法令の改正等により、記事の内容が現状にそぐわなくなっている場合がございます。

法的手続等を行う際は、弁護士、税理士その他の専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。

民法のルールに従うと誰が相続人になる?

配偶者の相続権

まず、被相続人(亡くなった人)の配偶者は、常に相続人となります。890条(配偶者の相続権) 被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第八百八十七条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。

子及びその代襲者等の相続権

「第八百八十七条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする」とありますが、前条とは前の条文という意味です。890条の前条は889条です。887条(子及びその代襲者等の相続権) 1 被相続人の子は、相続人となる。 2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。 3 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。1項について、「被相続人の子は、相続人となる」とありますから、被相続人に子がいる場合は、必ず相続人となります。 養子も子ですから、養子も相続人となります。 また、養子に出た実子も基本的には、相続人となります。 ただし、養子縁組には特別養子縁組というものがあって、特別養子縁組の場合は、実親との親子関係が解消されるので、特別養子縁組によって養子に出た子は実親の相続人とはなりません。 2項について、被相続人の子(Aとします)が、相続の開始以前(被相続人の死亡以前)に死亡したとき等は、Aの子(Bとします)がAを代襲して相続人となります。 「891条の規定」とは相続人の欠格事由の規定のことです。 また、「廃除」についても、関連記事をご覧ください。 Bが被相続人の直系卑属でないでない場合は、Aを代襲して相続人となることはできません。 直系卑属とは、子、孫、曾孫などです。 Bは、通常、被相続人の孫なので、被相続人の直系卑属に当たりますが、Aが被相続人の養子であって、養子縁組前にBが生まれている場合は、Bは被相続人の孫ではなく、直系卑属に当たりません。 養子縁組後にBが生まれた場合は、Bは被相続人の孫であり、直系卑属に当たります。 3項について、Aに加えてBも、相続開始以前に死亡したとき等は、Bの子(Cとします)が、Bを代襲して相続人になるということが書かれています。 さらに、Cも相続開始以前に死亡したとき等は、Cの子が、Cを代襲して相続人となります。このように、代襲相続権は理論上、際限なく下の世代に引き継がれます。

直系尊属及び兄弟姉妹の相続権

889条(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権) 1 次に掲げる者は、第八百八十七条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。 一 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。 二 被相続人の兄弟姉妹 2 第八百八十七条第二項の規定は、前項第二号の場合について準用する。1項について、「第八百八十七条の規定により相続人となるべき者」とは、被相続人の子やその代襲者のことです。 つまり、被相続人に子やその代襲者がいない場合は、被相続人の直系尊属(親や祖父母など)が相続人となり、直系尊属もいない場合は兄弟姉妹が相続人となります。 「親等の異なる者の間では、その近い者を先にする」とありますが、親等とは、親戚関係の法的な遠近を表す単位のことで、親と祖父母が生きている場合、祖父母よりも親が親等が近い(親は一親等、祖父母は二親等)ので、親が相続人となります。 2項について、「第八百八十七条第二項の規定」とは前述の代襲相続の規定のことなので、兄弟姉妹が相続開始前に死亡したとき等は、その人の子が代襲して相続人となります。 3項は準用されていないので、兄弟姉妹については再代襲はありません(つまり、兄弟姉妹の孫以下の世代は相続人となりません)。 相続手続きは理解の難しい仕組みや制度がたくさんあります。正しく、そして不利益が出ないようにするために、ぜひ専門家に相談してみることをご検討ください。

相続に関する胎児の権利能力

886条(相続に関する胎児の権利能力) 1 胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。 2 前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。相続の開始の時に出生していない胎児も、相続については、既に生まれたものとみなされます。 したがって、被相続人の死亡時に胎児だった被相続人の子は、相続人となります。 しかし、「胎児が死体で生まれたときは、適用しない」とありますから、死産や流産の場合は相続人とはなりません。出生してすぐに死亡した場合は相続人となります。

相続放棄

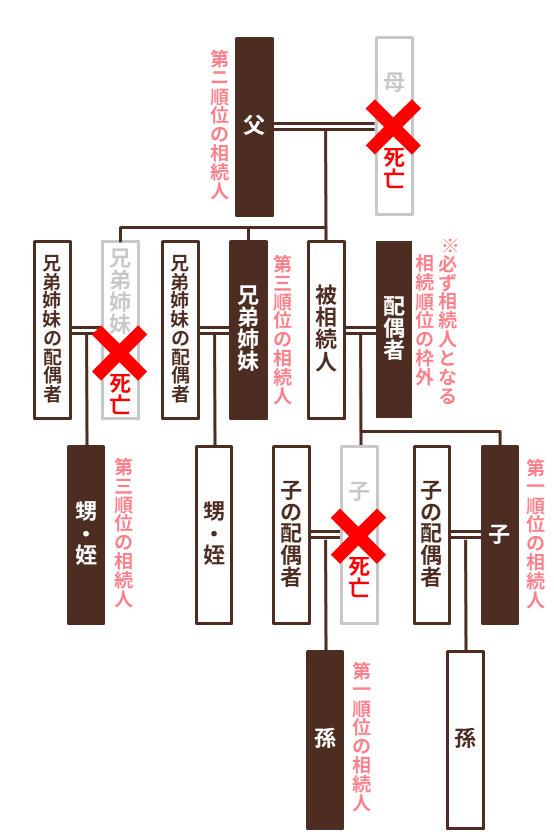

以上が、相続人の範囲と相続順位に関する民法の基本的なルールです。 このルールに沿って相続人となった人は、必ず相続しなければならないわけではありません。 相続放棄することもできます。 相続放棄とは、相続人が被相続人の権利や義務の一切の相続をしない選択をすることいい、被相続人に権利(プラスの財産)よりも義務(支払い債務等のマイナスの財産)の額の方が大きい場合に、主に選択されます。 相続放棄をした人は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなされます。 相続放棄をした人の子は代襲相続人となることはできません。 同一順位の血族相続人(配偶者以外の相続人)全員が相続放棄をした場合は、後順位の血族相続人が法定相続人となります。相続人の範囲と順位についての図表

配偶者は常に相続人となりますが、配偶者を除く相続人には、前述のとおり、相続人となる優先順位があります。 この点について、前述の説明では、民法の条文を元に説明しましたが、これを表にまとめると以下のようになります。| 相続順位 | 被相続人との関係 | 代襲相続 |

|---|---|---|

| 第一順位 | 子 | あり(再代襲もあり) |

| 第ニ順位 | 直系尊属(最も親等の近い者) | - |

| 第三順位 | 兄弟姉妹 | あり(再代襲はなし) |

相続分(相続割合)

各相続人の相続分(相続割合)は、必ずしも均等ではありません。 相続分についてもルールが民法で定められています。詳しくは以下の記事をご参照ください。相続法の改正

2018年7月6日、相続に関する民法等の規定を改正する法律が成立し、同年同月13日に公布されました(一部の改正法を除き、多くの改正法の施行日は、2019年7月1日です。)。 今回の改正は、約40年ぶりの相続法の大きな見直しです。 主に次の点に関して改正がありました。- 配偶者の居住権

- 遺産分割

- 遺言

- 遺留分

- 相続の効力

- 相続人以外の者の貢献

この記事を書いた人

相続専門のポータルサイト「いい相続」は、相続でお悩みの方に、全国の税理士・行政書士など相続に強い、経験豊富な専門家をお引き合わせするサービスです。

「遺産相続弁護士ガイド」では、遺産分割や相続手続に関する役立つ情報を「いい相続」編集スタッフがお届けしています。また「いい相続」では、相続に関連する有資格者の皆様に、監修のご協力をいただいています。

▶ いい相続とは

▶ 監修者紹介 | いい相続

ご希望の地域の専門家を探す